わさび栽培発祥の地 記念碑とは?

静岡県静岡市葵区の北部、2012年に『ふじのくに美しく品格のある邑』に登録された、山葵の里として知られる 有東木 が わさび栽培発祥の地 であることを顕彰し、1992年3月8日に山葵栽培発祥之碑建設委員会により建立された記念碑。

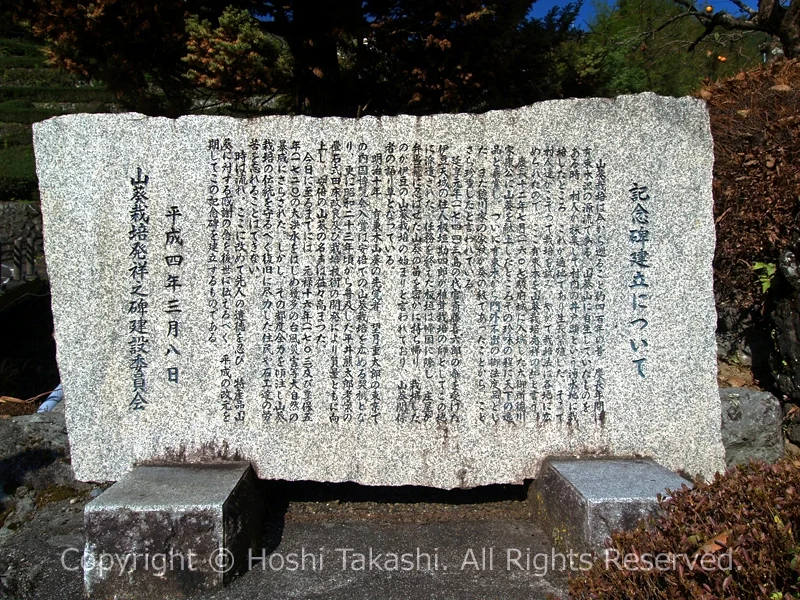

静鉄バス 114系統 安倍線の「有東木橋」バス停近くの、農林産物加工販売所「うつろぎ」の前に建ち、すぐ隣に建立の経緯を示した『記念碑建立について』の副碑も建つ。

江戸時代の慶長年間に、佛谷山に自生していた山葵を村人が採集し有東木で栽培したのがその始まりで、この地より全国へとわさび栽培が広まった。

現在、有東木地区は『静岡水わさびの伝統栽培 ~発祥の地が伝える人とわさびの歴史~』として、2017年3月14日に 日本農業遺産 の、2018年3月9日には 世界農業遺産 の認定地域となっている。

わさび栽培発祥の地 記念碑 の 広告

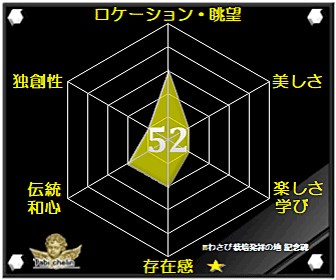

わさび栽培発祥の地 記念碑 の 見どころ

"わさび栽培発祥の地"と"山葵栽培発祥の地"は違うの!?

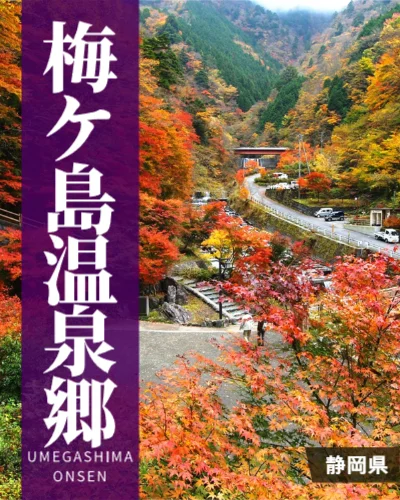

静岡県静岡市葵区の北部、静岡の中心市街地から 梅ケ島温泉郷 方面へと続く、梅ケ島街道こと県道29号 梅ケ島温泉昭和線を途中で斜め右手に折れた先に、有東木の集落がある。

この "有東木" こそが 山葵の里 と言われる "わさび栽培発祥の地" で、それを記念したおにぎりのような形をした記念碑が、食事処として人気の「うつろぎ」の店先に建っている。

1992年3月8日に山葵栽培発祥之碑建設委員会により建立されたもので、その横には副碑も建っているのだが、静岡でわさびと言えば真っ先に "伊豆" をイメージする人の方が多いはずで、有東木を訪れて初めてその事を知る人も少なくないようだ。

「エッ!伊豆じゃなかったの!?」と驚く方への説明は後ほどするとして、まずは多くの方が混同するもう一つの疑問に答えておきたいと思う。

それが "わさび栽培発祥の地" と "山葵栽培発祥の地" の違いだ。

と言っても、どこかの都道府県と発祥の地を巡って争っているわけではない。同じ有東木集落内の話なのだが、紛らわしく混同されやすいので説明すると、広義の意味で有東木集落全体を発祥の地として顕彰しているのがこの『わさび栽培発祥の地』記念碑で、日本で初めて山葵栽培が行われたわさび田を示しているのが狭義の意味での「山葵栽培発祥の地」となる。

この集落が発祥だよ~とザクっと言っているのと、このわさび田が発祥だよ!とピンポイントで指し示しているのとの違いだ。

同じ読み方なので紛らわしいのだが、ひらがなと漢字で広義と狭義を使い分けているようなので、ここではそれに倣いたい。

『わさび栽培発祥の地』記念碑

わさびは日本独自の固有種で、わさびそのものは古くから全国に自生しており、奈良時代の『播磨国風土記』にもその名が登場している。鎌倉時代にはすでに食べられていたという。

そんなわさび栽培が始まったのが、江戸時代初頭の慶長年間で、通称「わさび山」と呼ばれる 佛谷山 の森林の地表面に自生していたわさびを村人が採集し、井戸頭 の湧水地で栽培したのがその始まりとされる。その井戸頭の湧水地というのが、先程ご説明した「山葵栽培発祥の地」という訳だ。

その後、1607年に駿府で大御所政治を行っていた徳川家康にわさびを献上したところ、殊の外気に入り "天下の逸品" と賞され 門外不出の御法度品 となった。これが家康時代の有東木のわさび栽培発祥の歴史だ。

ちなみに記念碑の裏面には、記念碑協賛団体として静岡市や安倍農業協同組合などの他、白鳥委員長をはじめとする建設委員会の面々の名が刻まれている。

記念碑が建てられて30年以上の年月が流れているが、有東木の玄関口となるこの場所に、今この記念碑が建っていることが、観光地化した "有東木" にとって非常に大きな意味を持っていると私は思う。

門外不出のワサビが流出!?

そんな有東木で始まったわさび栽培だが、1744年に事件は起きた。シイタケ栽培の師として三島代官 斉藤喜六郎の命を受けこの地に赴いていた伊豆天城の 板垣勘四郎 が、門外不出のわさびの苗を伊豆へと持ち帰ってしまったのだ。

これにより一気に伊豆半島へと広がって行き、やがて質量ともに伊豆が主流となって行くのだが、「弁当籠に忍ばせこっそり持ち帰った…」との伝承より、勘四郎が泥棒のように勝手に持ち帰った…と思われがちだが、実は少し違うようだ。

懇願してシイタケ栽培を指導したお礼に密かに譲り受けた…とか、恋仲になった村の娘がお礼に弁当籠に潜ませた…などの話が多く、こっそりではあったが勝手に持ち帰ったわけではなかったようだ。

その後、明治時代の1877年8月21日~11月30日に東京の上野公園で開催された「第1回 内国勧業博覧会」に、有東木の庄屋だった 望月重太郎 がわさびを出品し、見事褒賞を授与され賞牌(メダル)が贈られたことにより有東木の山葵の知名度は上がり、伊豆の石屋の平井熊太郎により1892年頃に考案された「畳石式」田床を、1948年頃より「地沢式」に替わり有東木に普及させ改良したことで、有東木のわさびは質量ともに向上し安定供給も可能となった。

こうしてわさび栽培発祥の地である "有東木" は、『静岡水わさびの伝統栽培 ~発祥の地が伝える人とわさびの歴史~』の認定地域として、2017年3月14日に 日本農業遺産 に、2018年3月9日には 世界農業遺産 となり、名実ともに世界へ知られる山葵の里となった。

記念碑横に建つ「記念碑建立について」の副碑に、なぜ門外不出のわさびが流出したの?なぜ伊豆に?などの疑問に答えるかたちで、家康が珍重したわさびの歴史や門外不出のわさびが今や一大生産地となっている伊豆に伝わった経緯などの説明が記されている。

内容的には同じような話なのだが、副碑の末文に「…時は流れ、ここに改めて先人の遺徳を忍び、特産品「山葵」に対する感謝の念を後世に伝えるべく、平成の改元を期してこの記念碑を建立するものである。」とある。

現在時代は令和となっており、こうして先人たちの想いが受け継がれていることにホッとするとともに、これからも未来永劫、山葵の里 "有東木" にかける想いが受け継がれていくことを願うばかりである。

色鮮やかなワサビ田

そんな『わさび栽培発祥の地』記念碑から川沿いを見渡せば、沢沿いに色鮮やかなわさび田が広がっている。四季折々に素晴らしい光景を楽しめるのだが、ここから橋を渡って道なりに5分ほど歩いた有東木公民館の先に、前述の「山葵栽培発祥の地」がある。

この間もずっとわさび田が続いているので、最低限ここまでは歩きながら有東木のわさび田の光景を楽しんでもらいたい。

時間のある方は、更に上流にもわさび田が広がっているので、沢沿いに歩きながらわさび田散策を満喫してほしい。

「わさび漬け」のルーツも有東木!?

余談ながら、「わさび漬け」のルーツも有東木にあると言われている。

古くから有東木の農家で、わさびの茎を糠みそ漬けにしていたことにヒントを得て、駿河の行商人だった田尻屋利助が江戸時代の宝歴年間に考案したのが「わさび漬け」で、今も静岡市内に1753年創業の田尻屋総本家がある。

静岡でわさび漬けと言えば 田丸屋本店 を思い起こす方も多いと思うが、漢字も似ていて私も始め見間違えたが、"田丸屋" ではなく "田尻屋" が元祖だ!

わさび栽培発祥の地 "有東木"!

1992年3月8日に建てられた、有東木がわさび栽培発祥の地であることを顕彰する記念碑だよ!

山葵栽培発祥の地のわさび田へ行ってみよう!

日本初の山葵栽培が行われたわさび田が、少し離れた 山葵栽培発祥の地 だよ!

日本農業遺産にして、世界農業遺産だよ!

2018年3月9日に、有東木は世界農業遺産『静岡水わさびの伝統栽培』の認定地域となったよ!

わさび栽培発祥の地 記念碑 の 魅力

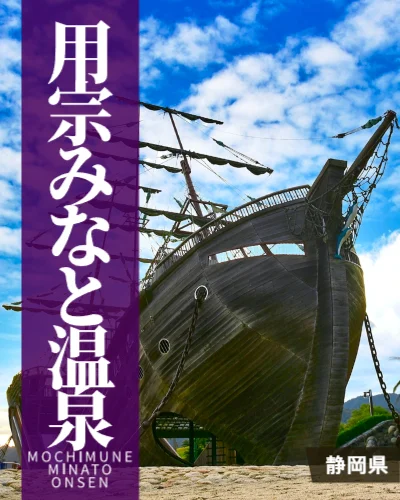

わさび栽培発祥の地 記念碑 周辺の 温泉地‼

わさび栽培発祥の地 記念碑 の おすすめ時期

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月紅葉 | 12月 |

わさび栽培発祥の地 記念碑 の 基本情報

| 名称 | わさび栽培発祥の地 記念碑 |

|---|---|

| 読み方 | わさびさいばいはっしょうのち きねんひ |

| 英訳 | Monument of the Birthplace of Wasabi Cultivation |

| 郵便番号 | 〒421-2303 |

| 所在地 | 静岡市葵区有東木280-1 |

| 駐車場 | あり ※うつろぎ駐車場 |

| お問合せ | 054-253-1170(静岡市観光案内所) |

| するナビ | 有東木の観光スポット |

| アクセス | 現在地 からの ルート と 所要時間‼ |

| 登録・指定 | 『静岡水わさびの伝統栽培』が世界農業遺産 |

| 選定・表彰 | ふじのくに美しく品格のある邑 など |

Instagram

Instagram Threads

Threads X.com

X.com