大代峠とは?

静岡県富士市南松野の県道76号 富士富士宮由比線にある標高約370mの峠で、北は富士川支流の有無瀬川の源流域に、南は駿河湾に注ぐ由比川の釜ヶ沢合流点より上流の源流域となる。

東海自然歩道バイパスコースの「b01.芝川コース」から「b02.野田山コース」への連絡路となるJR芝川駅からの派生ルートにあるビューポイントで、県道と交わる地点が「大代峠」となる。「おおしろとうげ」ではなく「おおじろとうげ」と読む。

正面に雄大な 富士山 が望めることから、その光景に車を停め写真を撮る人の姿が見受けられる。

大代峠 の 広告

大代峠 の 見どころ

正面にドーンと富士山が!

初めてこの 大代峠 を通ったのがいつだったのかは記憶していないが、まだナビもスマホも普及していなかった20世紀だったことは確かだ。春~秋にかけては祭りも多く、よく富士宮方面へと出かけていたのだが、休日の国道52号や139号は渋滞にハマりやすく信号も多かったため、地図を眺めていて由比よりこの県道76号 富士富士宮由比線を抜けてみたのが最初だった。

ほぼほぼ信号も無く軽快に走って行けるこの道は、運転していてリズミカルでとても気持ちよく、今では大好きな道となっているのだが、何回目の時だったかカーブを曲がり坂道を上って行くと正面にドーンと雪化粧した 富士山 が現れ驚いた。

いやいや一回通れば気づくでしょう!と思われるだろうが、4月~9月の富士山は平均して月に10日余りしか顔を見せない。10月~3月が平均で20日以上観られるのとは大違いで、観られない日の方が圧倒的に多い。

そんなこともあり富士山の存在に気付かずにいたのだが、あまりの感動に導かれるように車を左に寄せ停車した場所が、ここ大代峠だった。偶然と言えば偶然なのだが、必然と言えば必然でもあり、ふと横を向けば県道を横切る形で自然遊歩道が左右に続いていた。

思わずここで、しかもピンポイントに車を停めた自分に酔いしれながら、富士山の写真を撮らずにいられなかったのを覚えている。それからはこの大代峠を抜けるのが定番ルートとなっている。

ちなみにこの大代峠のように、道路を横断する形で自然遊歩道が続いている場所を「トレイル・クロッシング」と言うらしい。また一つ勉強になった。

そんな大代峠では、私のように県道を北上していて正面にドーンと富士山が現れることから、その光景に車を停め写真を撮る人が少なくない。特に雪化粧した冬~春にかけての富士山は美しく、中には通り過ぎてから引き返してくる人もいる。

是非この感動を皆さんにも味わっていただきたいのだが、停車する際は必ず後続車がいないか確認してほしい。富士山に気を取られて慌てて急ブレーキをかけたり、頂を過ぎて停めると上ってくる車から見えないため、追突されることもあるからだ。必ず頂の手前で確実に左側に寄せてハザードを点灯させてほしい。

たまに道の真ん中に車を停め、飛び降りて撮影してすぐに立ち去る車を見かけるが、危険極まりないのでやめてほしい。自分は大丈夫という人ほど、富士山に見惚れて視線が釘付けになったりするので気を付けてほしい!

スッキリしない!?案内板

まだ富士川町だった頃に、環境庁・静岡県により設置された写真左の "東海自然歩道" の案内板は、場所により地図の北方位が異なるという何とも見ずらいものだった。

誤解しないでほしいのだが、ここで地図の"North Up" VS "Heading Up" 論争をするつもりはない。一般的な地図のように北が上でも、車のナビのように進行方向が上でも統一されているならいいのだが、昔の案内板は、北が上でも進行方向が上でもなく、スペースの都合とも思えない感じで混乱する地図だった。

何を根拠にそうしたのかわからないのだが、岩淵一里塚では東が上、南松野駐車場では西が上、はたご池では南が上、御殿山も南が上、JR新蒲原駅では西が上、そしてここ大代峠でも例外に漏れず南が上だった。

現在はほぼ新しいものに置き換わっており、広域案内図は北が上、周辺案内図は案内板の向きが上となっているようだが、フォントが悪いのか情報量が多すぎるのか案内図ではなく地図になってしまって、肝心の "東海自然歩道" がイマイチわかりにくい。

まぁ人ぞれぞれ感じ方はあるのでそれはそれとして、説明も無く "東海自然歩道" の案内板の話になってしまったが、そもそも "東海自然歩道" とはなんぞや!?という方のために概要をご説明しよう。

東海自然歩道とは?

"東海自然歩道" は、東京の八王子市にある「明治の森高尾国定公園」~ 大阪の箕面市にある「明治の森箕面国定公園」まで、11都府県60市町村 総延長1748kmに及ぶ、最近よく耳にする "ロングトレイル" だ。

緑豊かな自然と貴重な歴史文化財を訪ねながら、心身の健康と安らぎを得ることを目的とし、"美しい日本の自然" を誰もが心ゆくまで探勝できるようにと、昭和時代の1969年1月に当時の厚生省が提案し、1970年より整備が始まり1974年7月に全線が開通した長距離自然歩道だ。

詳しい経緯については「南松野駐車場」のページに記しているのでそちらを読んでいただくとして、そんな "東海自然歩道" のバイパスコースの「b01.芝川コース」から「b02.野田山コース」への連絡路となるJR芝川駅を起点とする派生ルート上に、この 大代峠 がある。

私が派生ルートと言っているのには訳があり、上の写真を見てムムッ!?となった方は大正解で、非常に紛らわしいのだがこの派生ルートは、もともと「東海自然遊歩道 富士川コース」という "東海自然遊歩道" であって "東海自然歩道" ではなかった。

なのにバイパスコースはどうも静岡県の意向で左右されるようで、ここに "東海自然歩道" の案内板が建ち、そこには遊歩道の方の "富士川コース" というコース名を記載したため訳が分からなくなった。"東海自然歩道" には今も昔もそのようなコースは無い。

"東海自然歩道" は、もともとJR芝川駅からJR富士川駅まで電車での移動を想定していた。そのためJR芝川駅から歩いて向かう人のために、南松野駐車場で「b02.野田山コース」と合流する連絡路となるこの "富士川コース" を取り込んだようだ。

"東海自然歩道" の案内板の更新時に "富士川コース" の表記は消されたが、現在 ①JR富士川駅~JR新蒲原駅 ②JR芝川駅~JR富士川駅 ③JR芝川駅~JR新蒲原駅 という2点間ではない3つのルートのどれもが「b02.野田山コース」となっている。さらにもともと①のルート内には「山の風コース」「川の風コース」という2つのコースがあったため全くもってスッキリしない。歩き出す前から迷いそうだ。

個人的にはわかりやすく2点間を結ぶ当初の①のコースだけを「b02.野田山コース」とし、JR芝川駅からの連絡路は連絡路として紹介すれば良かったと思う。

2025年現在、静岡県はバイパスコースの「b02.野田山コース」そのものを3つのルートに大々的に書き換えている。環境省はコース紹介は当初の①のままで、地図だけルートを書き加え不整合となっている。そして東海自然歩道連絡協会はというと、本コースのみでバイパスコースに関してはタッチしていない…

視覚効果によるセルフ演出!?

そんな大代峠は「×おおしろとうげ」ではなく「○おおじろとうげ」と読む。そう知ったのはあの案内板だったのだが…、とにかく思わずピンポイントで車を停めただけあって実に不思議な場所となっている。

と言うのも、大代峠の富士山に感動するのは真正面に富士山が観えることもあるが、道の左右の法面が狭まっていることや頂に向かって上って行くことによる 視覚効果 が大きい。人間の目は都合の良いもので、こういう 錯視 は時に自らに魔法をかける。

錯視と言うと、線路が遠くで収束している背景に同じ長さの線を書くと上の方が長く見える "ポンゾ錯視" や、地平線近くの月が建物との対比において大きく見える "地平線錯視" などが有名だが、他にも "回廊錯視" や "線遠近法" などいろいろな言葉が思い浮かぶ。

同じものが時に感動的に見えるのだから面白いものなのだが、この大代峠の光景を前に頭をフル回転させても、そんな知識が何も役立たないことを思い知る。とにかく富士山はデカく観えるのだが、そこに説明できない自分がいる。

ちなみに同じように感じる感動スポットが、東名高速道路の上り線の蒲原トンネルを抜けた市境付近にある。ここも両サイドの法面が迫ってきてやがて真正面に富士山が姿を見せる。

また話題となり過ぎて社会問題となった、あのコンビニの富士山も、富士山に登る階段として紹介された歩道橋も、同じように錯視による視覚効果の一例だろう。

だが仮にあれこれ言葉を並べて説明できたとしても、いざこの光景を目の当たりにしたらそんなものは全て吹き飛ぶわけで、見方を変えれば富士山によるセルフ演出!? 自己表現!?とも言える。一つ一つきちんと現象を理解しスッキリしたい自分もいるが、それでも私は騙されたい…

とにかくデカい富士山!

県道を北上していてオォ!っと思ったら、そこが大代峠だよ! 視覚効果が絶大で感動するよ!

県道と自然遊歩道が交差しているよ!

県道を横断する形で、東海自然歩道の派生ルートが続いているよ!

くれぐれも車を停める時は慎重に!

富士山に見惚れて注意を怠ったり、慌てて急ブレーキをかけて追突されないように!

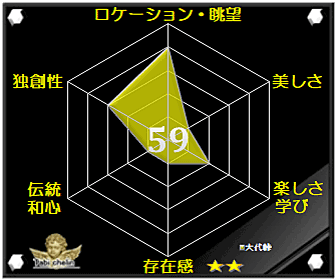

大代峠 の 魅力

大代峠 周辺の 温泉地‼

大代峠 の おすすめ時期

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

大代峠 の 基本情報

| 名称 | 大代峠 |

|---|---|

| 読み方 | おおじろとうげ |

| 英訳 | Ojiro Pass |

| 郵便番号 | 〒421-3303 |

| 所在地 | 富士市南松野 |

| 駐車場 | なし |

| お問合せ | 0545-81-5556(富士市観光案内所) |

| するナビ | 富士川の観光スポット |

| アクセス | 現在地 からの ルート と 所要時間‼ |

| 登録・指定 | |

| 選定・表彰 | ※東海自然歩道(連絡路) など |

Instagram

Instagram Threads

Threads X.com

X.com