富士川民俗資料館とは?

静岡県富士市の旧富士川町にある、2008年11月1日の編入合併により 富士市立博物館 の分館となった施設で、1972年4月1日にオープンした「富士川町立地方歴史民俗資料館」がその前身。

南松野の桑木野集落にあった旧富士川町指定文化財だった古民家を、1972年3月に当地へ移築・復元した建物で、2010年5月19日に『稲葉家住宅』として 富士市指定有形文化財 となっている。

館内には実際に使用されていた農機具や民具約200点が展示され、昭和30年頃までの旧富士川町の農家の暮らしぶりが再現されているとともに、この地域特有の 富士川モジリ漁 や伝統行事・風習などの紹介も行われている。

富士川民俗資料館 の 広告

富士川民俗資料館 の 見どころ

なんで古民家が富士川民俗資料館に?

富士川民俗資料館は、旧東海道となる県道188号の 岩淵の一里塚 がある角から南へ80mほど入った高台に建つ。眼下には県道396号 富士由比線や東海道本線が走り、富士市の市街地を一望できる。

外観を見れば一目瞭然だが、富士川民俗資料館の建物は、ここから直線距離で4kmほど北上した車で10分ほどの富士市南松野の桑木野集落を開拓した "桑木野の大家" と呼ばれた稲葉家の旧宅となる古民家で、過去帳等より江戸時代中期の 1700年代前半 の建築物と推察されている。

具体的な建築年は不明なのだが、おそらく 広見公園 にある1804年に建築された静岡県指定有形文化財の 旧稲垣家住宅 よりも古く、富士市最古の現存する古民家だと思われる。

旧宅となるこの古民家は、1971年1月28日に旧富士川町指定文化財となるも、1971年10月に建替に伴い解体され、稲葉源一氏より旧富士川町に寄贈された。

ちょうどその頃1969年より教育委員会が収集を行っていた農機具や生活用品などの民俗資料の保管場所に窮していたこともあり、1972年3月に総工費500万円をかけて当地に移築・復元され、4月1日に「富士川町立地方歴史民俗資料館」として一般公開された。

1972年2月20日の広報『ふじかわ』No.139では、"民俗資料館に200年前の古民家"として大々的にトップ記事で、民俗資料館の建物として古民家が活用されることと、その移築・復元工事の模様を紹介している。

その後、平成の大合併により2008年に "富士山かぐや姫ミュージアム" の愛称で親しまれている富士市立博物館 の分館として「富士川民俗資料館」となり、2010年5月19日には『稲垣家住宅』として 富士市指定有形文化財 となったが、耐震性の問題が浮上し一時期立入禁止となり屋外からの見学のみとなった。

2018年3月に耐震補強も兼ねた修復工事が完了し、再び内部見学が可能になるとともに展示方法も見直され現在に至っている。

ちなみに旧富士川町民にとっても複雑な状況なのだが、実は富士市に編入合併され富士川町が消滅した2年後の2010年に、山梨県の増穂町と鰍沢町が合併して富士川町が発足している。そしてさらにややこしいことに、この合併により増穂町民俗資料館が富士川町民俗資料館となっている。

旧富士川町の「富士川民俗資料館」と、富士川町の「富士川町民俗資料館」は全くの別物なので、確認しておきたい。

ヒロマ・デイ・ヒジロ・ナンド!?

よく日本の古民家の間取りは「三間取」→「四間取」→「整形四間取」と変遷して行ったと言われるが、この茅葺き木造平屋建で 約102.82㎡ の稲葉家住宅の間取りは、通り土間と田の字型に配した8畳大の部屋からなる「整形四間取」の早期の遺構として注目に値するもののようだ。と言っても希少価値の面で注目に値するわけで、間取りとしては南松野の農家としてごくごく普通の間取りのようだ。

「四間取」と「整形四間取」の違いは、どちらも仕切りを取っ払うと大きな一部屋になるので分かりにくいのだが、ザクっと言えば同じ部屋が4つあるのと、より目的に特化した個性ある部屋が4つあるのとの違いだ。

入口を入った所の炊事場と脱穀や藁打ちなどの農作業場を兼ねた "ドマ" から見て、左手前の部屋が居間のような "ヒロマ" で、奥が応接室的な客間の "デイ"、右手前の囲炉裏があるダイニング的な部屋が "ヒジロ" で、 その奥が主寝室となる "ナンド" と呼ばれる部屋だ。

なんとなく "ドマ" は土間、"ヒロマ" は広間というイメージに近く、"ヒジロ" も囲炉裏の別名なのでわかりやすいのだが、"ナンド" は現在の物入れ的な納戸とは少し異なり、"デイ" に至っては全く分からない。

ちなみに、この "ヒロマ・デイ・ヒジロ・ナンド" に対して、"クチノマ・ザシキ・ダイドコ・ナンド" と言ったり、"デノマ・オクノマ・ダイドコ・ヘヤ" と言ったり、その土地土地で言い方も使われ方も微妙に異なるようだ。"ドマ" も "ニワ" と言う地域が多い。

匠の技が光る!稲葉家住宅

そんな稲葉家住宅の屋根形状は現在の和建築でも多くみられる入母屋造で、妻側の破風が排煙のために縦格子となっているのだが、その内部の屋根裏の小屋組みはと言うと、柱の上に直接小屋梁が乗り、さらにその上に桁を乗せる 折置組 と呼ばれる仕口の加工の難しさに匠の技が光る伝統的な架構式構造となっている。

外から眺めるとよくわかるだが、外壁面より梁が飛び出ているのが特徴だ。

また2019年の静岡大学の調査報告によると、束基礎の上の大引にクヌギ・アベマキ・スギ、その上の根太にクリ、柱にケヤキ・ツガ・シイ、貫にスギ、引戸の敷居にマツ、框にはシラカシ…と、実にバラエティーに富んだ木材が使用されている。

現在では建築資材としてあまり馴染みのないシイやクヌギが柱や大引に使われていることや、ケヤキやシラカシ・クヌギ・クリなど比較的身近ですぐに手に入る 雑木 が使用されているのが特徴で、実際南松野の雑木林では、今もこれらの木々が普通に見られる。

とまぁ建築用語のオンパレードで、ちんぷんかんぷんで具体的イメージが全く湧かない人も多いと思うが、建築に興味のある方には見た目とは裏腹になかなか奥深い建物となっているので、是非屋根裏だけでなく基礎から軒下まで外観も見まわしながら、江戸時代の古民家がどういうものだったのか、その造りをじっくりと眺めてみてほしい。

日本らしい囲炉裏・箪笥・高機

上の写真は2018年の耐震補強工事前のものなのだが、当時は展示というよりは雑然とモノが置かれている感じだった。"ヒジロ"にある火棚が外された簡易的な囲炉裏も、今のような感じではなかった。

囲炉裏と言えば自在鉤がつきものなのだが、横木が鯉などの魚の形状をした自在鉤が多いが、富士川民俗資料館のものはシンプルでオーソドックスなものだ。だがシンプルでも、自在鉤という言葉は答えられても、いざ鉤棒をうまく出し入れして上下させようとするとなかなか上手くできる人は少ない。

ここでは触ることができないが、もし機会があったならば一度試してみてほしい。ただし実際に火を起こしていたり、鉄瓶の湯が沸いていたりすると、落下時に大火傷をするのでくれぐれもご注意を!

奥に見えるのは、立派な飾金具や取手がついた黒塗りの時代箪笥と、足元にある踏木を踏むことで縦糸を開口させるタイプの機織り機の高機だが、展示場所の変更等で移動されていることもある。

富士川のモジリ漁!

河口でも流れが速い急流ならではの富士川の モジリ漁 は、アユやウナギ・ウグイ・ズガニなどを効率的に捕獲するために使われた竹で編んだ筌と言われる筒状の漁具が特徴だ。

展示されている「ふじかわもじり」は、平成時代の1990年10月29日に富士川の漁業を記録保存し後世に伝えるべく行われた民族漁労調査で実際に使用されたもので、石川国雄・石川豊彦・蓮池三重生・稲葉廣・菅谷勝美さんらにより製作されたものという。

昭和初期までは農業の傍らモジリ漁が盛んに行われていて、日々の食材の調達だけでなく、高額で取引され貴重な収入源にもなっていたようだ。

不思議な形状の道具がいっぱい!

富士川民俗資料館の内部をぐるっと見渡すと、ほぼほぼ分からないものでいっぱいだ。上の写真でも、石臼や田下駄、鍬・鋤・鎌あたりまでは答えられても半分もわからない。稲葉家住宅では農作業や養蚕のほか紙漉きも行っていたというので、それらの道具も含まれているのかもしれない。

名前や使い方を聞いても具体的な作業をイメージできないので、何でそんな形をしているのか? 作業をする上で便利で効率的な道具だったのか?…など、理解したくても経験が無いと難しい。

今の子供たちにとってはより難しいはずで、すべてが初めて見るものなのかもしれない。少し前までは 「昔懐かしい…」と紹介していたものも、今では「初めて目にするかと…」とした方がよい時代となり、私自身歳をとったな…と。

こちらはまだ馴染みのあるものが置かれていて、冠婚葬祭や老舗旅館や料亭などで今でも目にする機会はある。

個人的には電子ケトルが主流の令和の時代にあって、南部鉄瓶でお茶や珈琲を飲んでいる人間なので、真っ先に鉄瓶に目が留まった。

富士市らしいと言えば富士市らしい…

冒頭で富士川民俗資料館は高台に建つとお話ししたが、これが富士川方面を見渡した景色だ。高台に建つので見通しは良いが、お世辞にも美しいとは言えない眺めだ。

だが東海道本線が走り、10連アーチの富士川水管橋に煙突や工場が建ち並び、富士市らしいと言えば富士市らしい景色で、見る人が見れば一発で富士市とわかるだろう。

稲葉家住宅の構造や間取りに注目!

旧富士川町の暮らしぶりがわかる展示内容だけでなく、市指定有形文化財の古民家の造りにも目を向けよう!

室内へは上がれないので注意!

2018年3月の耐震補強工事を経て内部見学が可能となったけど、部屋へ上がり込むことはできないよ!

開館日に注意!

原則、土・日・祝日だけの開館で、年末年始も休みとなるので注意しよう!

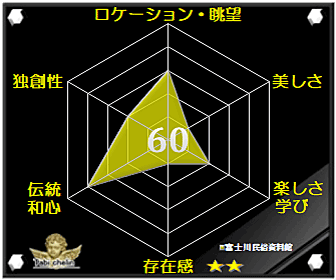

富士川民俗資料館 の 魅力

富士川民俗資料館 周辺の 温泉地‼

富士川民俗資料館 の おすすめ時期

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

富士川民俗資料館 の 基本情報

| 名称 | 富士川民俗資料館 |

|---|---|

| 読み方 | ふじかわみんぞくしりょうかん |

| 英訳 | Fujikawa Folklore Museum |

| 郵便番号 | 〒421-3305 |

| 所在地 | 富士市岩淵8-1 |

| 駐車場 | あり |

| お問合せ | 0545-21-3380(富士市立博物館) |

| するナビ | 富士川の観光スポット |

| 参考HP | 富士市立博物館 |

| アクセス | 現在地 からの ルート と 所要時間‼ |

| 登録・指定 | 富士市指定有形文化財 |

| 選定・表彰 |

Instagram

Instagram Threads

Threads X.com

X.com