有東木の盆踊とは?

静岡県静岡市の山間部、山葵栽培発祥の地 として知られる 有東木 の 東雲寺 境内にて毎年8月15日に行われる盆踊りで、1999年12月21日に 国の重要無形民俗文化財 に指定、2022年11月30日には ユネスコ無形文化遺産 に登録された伝統ある民俗芸能。

以前は3日間開催されていたが現在は15日のみとなり、有東木芸能保存会 を中心にその年の担当となった2地区が持ち回りで準備や運営を行っている。

御先祖様を迎えた後ともに踊り明かし、最後に行列を成して送り出すという昔ながらの盆踊りの形態をとりつつ、「男踊り」と「女踊り」に分かれている点や、踊りの輪の中に "ハリガサ" と言われる飾り灯籠が登場し「中踊り」が行われる点、恋歌や豊作祈願などの 詞章 が歌われるなどの特徴がある。

また太鼓に合わせて打ち鳴らす ササラ や コキリコ などの採り物も登場する。

★開催時期

有東木の盆踊 の 広告

有東木の盆踊 の 見どころ

東雲寺がその舞台!

静岡県静岡市葵区の北部、静岡の中心市街地から 梅ケ島温泉郷 方面へと続く、梅ケ島街道こと県道29号 梅ケ島温泉昭和線を途中で斜め右手に折れた先に、有東木集落がある。

2012年に『ふじのくに美しく品格のある邑』に登録された、山葵の里として知られる所で、その集落の中心に位置する 東雲寺 が、この『有東木の盆踊』の舞台となる。

初めて訪れた時のことはよく覚えている。というのも、わさび栽培発祥の地記念碑 が建つ「うつろぎ」の駐車場から暗闇の中、東雲寺を目指し坂道を歩き出したのだが、土地勘も無くしかも漆黒で、たった300mの距離ながら本当にこの道でいいのか?と思う一方で、あまりの静けさに日にちを間違えたか…と不安になったからだ。

今では片手にスマホという時代なので、ルート案内もライトもあるので大丈夫だろう。

そんな『有東木の盆踊』のルーツは、一説には鎌倉時代まで遡るとも言われるが、集落形成が室町時代であり記録も無く詳細は不明だ。ただ江戸・明治期に踊られていたのは確かで、昭和期の1939年に初めての戦死者が出て中断されたこともハッキリしている。

10年近く中断された後、戦後に復活し青年団を中心に受け継がれてきたが、現在は青年団に替わり1970年に発足した 有東木芸能保存会 が中心となり、6つの地区が2つずつ組む持ち回りの当番制にて守り継がれている。

また昔は連日花火を打ち上げながら3日間開催されたが、後継者不足や保安距離の問題などもあり踊り主体で8月14日・15日の2日間だけの開催となっていたが、ついに2025年より8月15日のみとなってしまった。

なんと "ユネスコ無形文化遺産" に!

2022年11月30日19時1分、驚きのニュースが一斉に配信された。静岡県内では「徳山の盆踊」とともに『風流踊』として『有東木の盆踊』が ユネスコ無形文化遺産 に登録されたのだ。

1999年12月21日に「藤守の田遊び」や「蛭ヶ谷の田遊び」と同じ 国指定重要無形民俗文化財 になった時にも驚いたが、それらを飛び越え人口70万弱の政令指定都市静岡にあって人口200人ほどの山奥の集落の盆踊りが、な・な・なんとユネスコ無形文化遺産になるとは…と、本当に驚いた。

実はその1565日前にも "有東木" はミラクルを起こしている。2018年3月9日に、"わさび栽培発祥の地" として有東木集落は 世界農業遺産 の認定地域となっていた。それに続くもので、"有東木" というところは本当に不思議なところだ。訪れてみても同じものが他と違って見えるというか、なんか魔法にかかったような、私はこれを "有東木マジック" と呼んでいるのだが、そんな独特な世界観が広がっているところだ。

あまりインパクトを感じていない方のために補足すれば、姫路城 や 東大寺 などの "世界遺産" は、実際にカタチがある有形文化財に対しての称号であり、民俗芸能などカタチの無い無形文化財は世界遺産にはなれない…というか登録されることはない。そんな有形文化財の世界遺産に対して無形文化財に与えられた称号が、この "ユネスコ無形文化遺産" だ。世界遺産が "物" を守るのに対し、無形文化遺産は "人々の文化や技術" を守ることを目的としている。

ともあれこの "有東木" には、世界農業遺産とユネスコ無形文化遺産という2つの世界的な称号が与えられており、たった200人ほどの集落ながら 世界に認められた至宝の地 となっている。

男踊りは "採り物" で七変化!?

そんな『有東木の盆踊』の最大の特徴と言えるのが、「男踊り」と「女踊り」に分かれていて交互に踊られて行くということだ。昔は踊りの前後に笛も吹かれていたらしいが、現在は "太鼓" と "唄" のみと文字に起こすと非常にシンプルなのだが、これが奥深い。

現在伝承されている「男踊り」は、『お富士参り』~『なぎなたおどり』までの 10曲 となっていて、ゆっくりとしたテンポの太鼓に合わせて、どことなく寂し気な旋律の唄を皆で歌いながら、輪になり採り物を使いながら踊って行く。

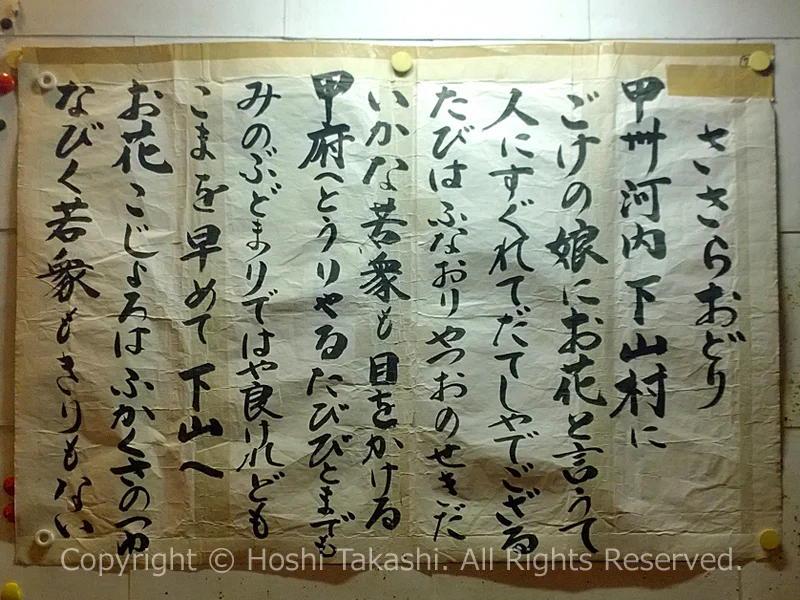

扇の中骨を摘まみ踊る『お富士参り』、かかえ扇の所作が見られる『浅間様』、両端に白い房を付けた竹棒で踊る『名所の踊り(清盛様)』、この棒で8の字を描く『あやおどり』、コキリコを手にして躍る『こきりこおどり(松高き)』、ササラを打ったり擦り下ろしたりする『ささらおどり(じょろごのおどり)』など踊りによって採り物もまちまちで、時には手拍子だけ3回打つ『手びょうし(これのおせど)』や、5回打つ『手びょうし(名所の踊り)』などもある。

また元々閉じた扇で踊っていた『ひざびょうし(頼光様殿子のおどり)』では、約45cmの木製の刀が登場し、刀を振り下ろす所作が見られ男らしい踊りとなっている。

最後の『なぎなたおどり』では約56cmの長刀が登場し、この踊りだけは二列になって向き合い、対面の2人が打ち込んだり受けたりする所作が見られ、特徴的な踊りとなっている。

ボーっと眺めていると変わり映えしないように見えるかもしれないが、10曲ながら次々と採り物が変わって行き、それにつれ踊りも変わるわけで、さりげなく七変化している。

昔は現在確認されている「男踊り」だけで、今の約7倍となる 64+4曲 あったわけで、「男踊り」と「女踊り」を繰り返しながら延々と朝まで三日三晩踊り明かしていたようだ。

"扇" が際立つ!女踊り

一方「女踊り」もシンプルな太鼓の音に合わせて唄を歌いながら、『お寺さま(ニハイリ)』~『しきは』まで 13曲 が踊られるのだが、「男踊り」の据え置き太鼓とは異なり、太鼓を抱え打ち手も側踊りに加わる。

太鼓に関しては後述するとして、もう一点「男踊り」は本堂の壁に貼られた詞章を見ながら皆が歌うのに対して、「女踊り」では歌出しの在り方も違い、歌い手も輪の中心に座り詞章が書かれた模造紙を地面に広げて歌うことが多いようだ。

「男踊り」と同じ曲名や扇・ササラ・コキリコなどの採り物が使われるなど共通点も多いが、『あやおどり』をはじめ踊りそのものの印象は男女で大きく異なる。

また刀が無い分、開いた扇の先をひらひらと返す『お寺踊り』や、扇を抱えて歩く『おおぎ車』、開いた扇を回しながら前に踏み出す『おやまおどり』、扇の端を掴み振りながら返す『ふりだし』など、個々の扇の美しさも相まって扇踊りは華やかだ。また『しりふりささら』では、お尻を大きく振るような所作も見られる。

こうして『しきは』まで踊られて行くのだが、曲の途中で "ハリガサ" と言われる飾り灯籠が輪の中に入って踊る「中踊り」が見られる。「中踊り」は独立した踊りではなく、文字通り輪の中に入って行われる踊りで、ご先祖様の精霊がこの飾り灯籠を目印として舞い降りてくるという。

最初に訪れた時には曲の構成の一部だと思っていたのだが、「中踊り」に登場するタイミングや決まった所作は無く、言わばノリやアドリブに近い感じだ。特に「女踊り」では、色彩豊かな扇と相まってより華やかに感じ、"ハリガサ" も宙を舞っているようだ。

現在「女踊り」は『びんざさら(えんのさま)』と『すりこぼし』が踊られなくなり13曲となっているが、確認されているだけで 39+2曲 ある。昔は御館と言われた名主だった望月家の庭で、『にはいり』~『しきは』までほぼ同じ内容で踊ってから男性陣が待つ東雲寺へと向かっていたようだ。

『にはいり』とは "庭入り" のことで、『しきは』とは "退羽" と書き引きあげる意味なので、御館の庭に入って踊って撤収!となるのだが、ウォーミングアップを兼ねてひと踊りしてから寺へ向かう…というレベルではないので、御館の庭も東雲寺の境内も同等のひのき舞台だったようだ。

"ハリガサ" は名古屋城天守!?

「男踊り」であれ「女踊り」であれ『有東木の盆踊』を観ていて印象的なのが、前述の「中踊り」で登場する "ハリガサ(張り笠)" と言われる名古屋城の5層の天守をモチーフにした華麗な飾り灯籠の存在だ。

華麗と言ったが、飾り灯籠そのものは木製の骨組みに半紙のような薄紙を貼り、回転させた時になびくように各層に千代紙などの色紙を細く切った房を垂らし、最上階の屋根には金紙のシャチホコを載せ各庇の先に鈴を付けたもので、失礼ながら単体を間近で見れば夏休みの工作のような感じでとても簡易的だ。

簡易的なのには訳があり、昔は最終日の『送り出し』の際に房だけでなく飾り灯籠そのものを燃やしていたようだ。だが簡易的に見えるこの飾り灯籠が、輪の中に入ってくるくると回り出すと華麗に見えるのだから不思議なものだ。"ハリガサ" に息を吹き込む踊り手のなせる業か…。

飾り灯籠の内部には頭を据える円座と持ち手が2本あり、そこを握り頭上に載せたり掲げて回したりしながら踊るわけだが、かつては灯籠の名の如く内部にロウソクを入れ灯していたというから、踊り手も大変だったことだろう。

太鼓の違いや採り物に注目!

太鼓は盆踊りで一般的な宮太鼓と言われる長胴太鼓ではなく「締太鼓」で、「男踊り」の太鼓は明治時代初期に作られた口径52cm 胴径36cm 胴長18cmで、造花で飾り付けられた台に据えて打つ。昔は打ち手以外に2人が太鼓を両脇で支え動きながら打っていたという。また前作の太鼓はもっと深胴だったようだが、酔っ払って山から落してしまったとか…。

一方「女踊り」の太鼓は大正時代末期に作られた口径35cm 胴径25cmと「男踊り」の太鼓より一回り小ぶりで、"タイコンサマ(太鼓ン様)" と呼ばれる打ち手が左手で抱えるような感じでピンクのたすきで左肩に太鼓を固定し、右手に白い房を付けた長さ32cmのバチを持ち、踊り手と一緒に側踊りに入り打つ。手持ち太鼓でもなく肩掛け太鼓でもなく何というのかわからないが、鼓を打つような恰好だ。

いずれも祭囃子のような軽快な太鼓ではなく淡々とリズムを刻む感じなのだが、独特の間とともに一打一打に重みというか趣があり『有東木の盆踊』では要となる存在だ。

シンプルだが一本調子ではなく、1/fゆらぎにも似たタメやツッコミがあり、日本人の琴線に触れる何とも言えぬ調子となっている。本能的な響きであり、一つの音が踊りや唄を支配し、ひいては『有東木の盆踊』全体をも支配しているかのような奥深さだ。

また太鼓に合わせて鳴らす「ササラ」や「コキリコ」の音色も心地よい。『有東木の盆踊』に登場する ササラ は、木の棒に洗濯板のような刻み目をいれ、割れ目を入れた竹の棒で擦り下ろしたり2本を打ち合わせたりして音を奏でる "棒ささら" で、南京玉簾のような "板ささら" ではない。

コキリコ は、両端に白い紙の房を飾りつけた長さ20~25cmくらいの竹の棒で、両手に持ち打ち合わせたりして音を出す。

この他「扇」を開いて踊ったり閉じたまま踊ったり、前述の「男踊り」で紹介したように木製の約45cmの「刀」や約56cmの「長刀」などを持って踊ったりと、採り物は曲によりまちまちだ。

昔は踊り手がそれぞれ採り物を帯に差し込み、曲によりサッと取り出し踊っていたが、最近は踊り手の服装の変化もあり、心なしか帯に差す姿が減っているようにも感じ寂しくもあるが、盆踊りは見世物ではないので致し方ないことだ。

う~ん難しい詞章!

『有東木の盆踊』の重要な要素に "唄" があるのだが、これが現代人にとっては非常に難しく、日本語の変化とともに加速度的に難しくなって行く。

「男踊り」でも「女踊り」でも最初は "ウタダシサン(歌出しさん)" と言われる熟練者が歌い出し、「男踊り」では歌出しも輪に入り全員で歌いながら踊ることが多いが、「女踊り」では歌出しは輪の中や外に立ち皆を導く感じだ。

唄の歌詞とも言える恋歌や豊作祈願などの「詞章」は、江戸時代に作られたものも多く、静岡市教育委員会によると「男踊り」の白鳥広吉本と「女踊り」の白鳥慶作本を底本として、宮原央家本と望月勝次家本を加味すると全部で109曲となり、その内の23曲が現在歌われているとのことだ。

たった23曲と思われる方もいるだろうが、日本語の変化とともに底本は読むことすら出来ず、読んでも意味が解らず、昭和世代の私でも難解なので若い世代の方は尚更だろう。唯一SNS世代に親しみが湧くとすれば、それは句読点が無いということだろうか…!?

そんな難解な「詞章」に加え、そこに日常生活において民謡を歌わなくなった現代人には耳慣れない "抑揚" を伴うわけで、譜面に起こしても正確には再現できない、民謡律やテトラコルドなどの音楽理論では語れない難しさがそこにある。

もはや "唄" は耳で聴き心に染み込ませることでしかその命を繋げられない宝物となっており、他の方法では紡ぐことのできない文化の光を今の時代受け継いで行くことは、容易ではないと改めて感じた。

お寺の空気が一変!『音頭』にEDM系ダンスタイム

国の重要無形民俗文化財でユネスコ無形文化遺産となっている「男踊り」や「女踊り」の合間には、皆が『音頭』と呼び楽しみにしている現代版の盆踊りタイムがある。

水前寺清子の『1+1の音頭』や島倉千代子の『沖縄音頭』、鹿島市の『鹿島おどり』などの曲に合わせ、時にアンコールも挟みながら行われ、飛び入り参加OK!で若い子や子供たちも多く参加して盛り上がりを見せる。

また『音頭』の前には、お寺の空気が一変するハイテンポなEDM系のダンスミュージックが流れ、浴衣や法被姿のままダンスタイムで盛り上がる。

ユネスコ無形文化遺産の『風流踊』としてどうなの?と思われる方もいるだろうが、地元主体の盆踊りとは本来そういうものであり、何より文化遺産云々など関係なくそれ以前より有東木の習わしとしてやってきたことなので、周りがとやかく言うことではないと思う。

有東木のみなさんは、ただ昔ながらに盆踊りを続けているだけで、文化財指定を目指してきたわけではないのだから…。

ゲストを迎える年も…

その年にもよるが、『有東木の盆踊』にゲストが招かれる年もある。富山八尾の『おわら風の盆』の踊りが見られたり、三味線の名手の生演奏が聴けたりする年もある。古くは青年団による余興も行われていたようだが、何も期待せずに何かあればラッキーという感じで訪れてみてほしい。

こうして『なぎなたおどり』の後に皆で石段を下り、有東木表参道下の辻まで行き御先祖様の『送り出し』を行うと、盆踊りは終わりを迎える。

余談ながら盆踊り明けの16日にこの 東雲寺 の本堂にて、輪になって座り「ナープツ ナープツ ナンマイダー ナンマイダー」と唱えながら大数珠を回して行く念仏講の「百万遍」が行われる。時間のある方は、梅ケ島温泉郷 にでも泊って、こちらも見てほしい。

『有東木の盆踊』の後で思うことは、この『有東木の盆踊』が日本人が伝統的に行ってきた盆に先祖を迎え入れ共に踊り明かしまた送り出す…という、昭和世代には懐かしい盆踊り本来の姿を色濃く残しているということだ。だからこそ『風流踊』としてユネスコ無形文化遺産になったわけだが、ユネスコ無形文化遺産になったからと言って、背伸びをせず等身大の姿であり続けている所がまた素晴らしいと思う。

とかくここぞとばかりに集客を狙い変に観光化し過ぎる所が多い中、先祖代々受け継がれてきた盆踊りを自然なかたちで後世へと引き継いで行く…という、有東木集落の変わらぬ姿勢が何より嬉しかったりする。

これから先、過疎化による後継者不足はますます深刻になって行き、周囲で消えて行く盆踊りも増えてくるだろうが、"有東木" という集落の結束力を信じ、世界に誇る至宝の地 "有東木" がいつまでも変わらぬことを切に願う。

ユネスコ無形文化遺産だよ!

徳山の盆踊とともに、2022年にユネスコ無形文化遺産になったよ!

"男踊り" と "女踊り" があるよ!

現在は男踊りが10曲、女踊りが13曲となっているよ! 太鼓の違いにも注目!

"ハリガサ" と呼ばれる飾り灯籠に注目!

名古屋城の天守をモチーフにした飾り灯籠が、くるくると回りながら「中踊り」に登場するよ!

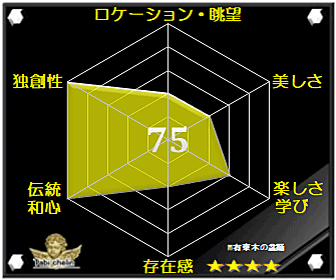

有東木の盆踊 の 魅力

有東木の盆踊 周辺の 温泉地‼

有東木の盆踊 の 開催時期

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月15日 有東木の盆踊 |

9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

有東木の盆踊 の 基本情報

| 名称 | 有東木の盆踊 |

|---|---|

| 読み方 | うとうぎのぼんおどり |

| 英訳 | Utogi no Bon Odori / Utogi Bon Odori |

| 郵便番号 | 〒421-2303 |

| 開催場所 | 静岡市葵区有東木776 |

| 駐車場 | なし ※うつろぎ周辺を利用 |

| お問合せ | 054-253-1170(静岡市観光案内所) |

| するナビ | 有東木の観光スポット お祭り |

| アクセス | 現在地 からの ルート と 所要時間‼ |

| 登録・指定 | ユネスコ無形文化遺産 国指定重要無形民俗文化財 |

| 選定・表彰 | ふじのくに美しく品格のある邑 など |

Instagram

Instagram Threads

Threads X.com

X.com