古谿荘とは?

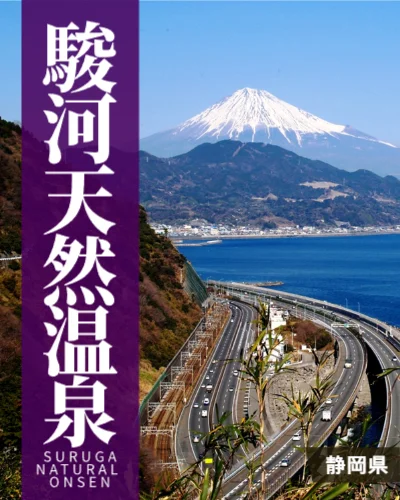

静岡県富士市岩淵の県道396号 富士由比線沿いの富士山と駿河湾を望む高台に建つ、明治時代末期に建設された「旧田中光顕岩淵別荘」で、現在は「野間別邸」として一般財団法人 野間文化財団が管理する。

伝統的な木造建築に西洋の建築手法を採り入れた和洋折衷の近代和風建築で、平成時代の2005年12月27日に、意匠に優れ歴史的価値の高い9つの建築物が、国の重要文化財 に指定されている。

現在、2021年11月~2031年3月の予定で、建造物保存修理事業が行われている。

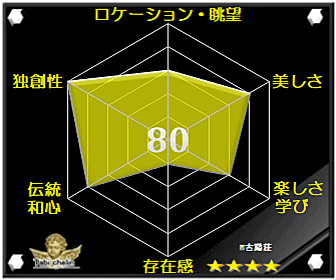

古谿荘 の 広告

古谿荘 の 見どころ

古谿荘(旧田中光顕岩淵別荘)

現在の「古谿荘」は、平成時代の1993年に国道1号から県道396号となった富士由比線に面して建つが、大正時代の1924年に敷地を分断するかのようにこの道が拡幅されるまでは、その向かいの富士川ふれあいホールや富士川警察署・富士川第一中学校も、すべて「古谿荘」の土地で主に果樹園だった。また庭園南の身延山詣・寶塔が建つ辺りに、芭蕉庵も建てられていた。

当初の敷地面積は27,000坪とも言われ、現在の1.7倍ほどの広さを誇っており、東は富士川に接し西には旧東海道が走っていた。ここに明治末期に建てられたのが「旧田中光顕岩淵別荘」とも言われる「古谿荘」で、"古谿荘" の名は、古谿・下屋敷・塘内に跨るこの土地の地番の字名の1つより付けられた。

現在の敷地面積は15,972坪、農地等を除いた宅地面積は5698.7坪で、富士山や富士川を借景とした回遊式庭園の北西に回廊で結ばれた建築面積 518.5坪 延床面積 612.7坪の9つの建築物が建つ。

一般的には、明治時代の1906年に着工し1909年11月に竣工したとされているが、附指定されている1919年の『古谿荘平面図』では、1907年1月に起工し1910年9月に竣工したとある。

そんな古谿荘の設計については謎が多い。棟札や施工図などが見つかっていないことから一説には田中光顕が自ら行ったのでは…と言われているが、いくら建築の意匠に造詣が深かったとはいえ、間取りや造作の指示まではわかるが、基礎や構造計算、配管や配線、細かい納まりなどはさすがに難しい訳で、田中光顕の構想を図面に落とし込んだ人物がいたと考えるのが妥当だろう。特に大スパンや地下配線など先進的な試みも行われているので、素人はおろか並の建築士でも難しい設計だったと思われ、これが誰だったのか知りたくもなる。

現在、2021年11月~2031年3月の予定で、建造物保存修理事業が行われている。ひょっとしたらこの工事の過程で、棟札など何か手掛かりが見つかかもしれない…

最後の幕末志士!田中光顕

この「古谿荘」の主だった濱田辰弥こと田中光顕は、土佐の佐川郷生まれで、あの高杉晋作や中岡慎太郎らと討幕運動に加わり、明治維新後は宮内大臣や内閣書記官長・会計検査院長・警視総監などの要職を歴任し、1907年には伯爵の爵位を得た人物だ。脱藩したことから、濱田の "田" と祖父が中村家からの養子だったことから "中" をとり田中姓を名乗るようになったとされるが、生誕の地となる高知県佐川町には「田中光顕生誕地碑」が建ち、屋敷跡が「田中公園」として整備されている。

だが"最後の幕末志士"と言われ強いリーダーシップを発揮したのとは裏腹に、時代が変革する中で時に剛腕で強硬な姿勢を見せたことから、反感を招きやすい人物でもあった。

そんな田中光顕が権力者らしく、1906年に静岡県知事の亀井英三郎に土地の買収を申入れたのが、この「古谿荘」の始まりだ。その頃の田中光顕は、1897年に完成した東京の椿山荘の横に今も残る「蕉雨園」に住んでいた。NHKの『ブラタモリ』の2025年の放送で、椿山荘からの眺めを紹介したことがあったが、あの三重塔の背後の林に隠れていた建物がこの「蕉雨園」だ。私自身結婚式で椿山荘を訪れ散策したことはあったが、その時は全くその存在に気付かなかった。

現在は非公開なのだが、木村拓哉さん主演のドラマ『華麗なる一族』や深田恭子さん主演の『富豪刑事』などに登場しており、ドラマを観ていない人でもそのタイトルよりどのような邸宅だったかは想像に難くないだろう。ちなみに「蕉雨園」の一部だった「関口芭蕉庵」は見学可能なので、近くに行った際には是非立ち寄ってみてほしい。

話を戻すが、1909年に「古谿荘」が完成するも、実際に田中光顕が「蕉雨園」から隠棲したのは大正時代の1914年からだった。不思議なことに手間をかけ3年の歳月をかけてこだわりの住まいを実現しておきながら、1918年にわずか4年でここを去り隣町の蒲原の「宝珠荘」へと移り住んでいるのだ。

しかも1916年から「宝珠荘」の建設を始めていることから、住み始めて2年で気持ちが「古谿荘」より離れていったのは間違いないようだ。と言うか、個人的には「古谿荘」という名前の由来が、こだわりも無くあまりにも単純すぎる点も気になっていて、そもそも「古谿荘」に想い入れが無かったのでは…と感じる。

私のように疑問を持った方は多かったようで、いくつかの文献にこの点についての推察がなされている。"住んでみたら夏暑く冬寒かった…" とか、"年寄りには広すぎて生活しずらかった…" というのも一因だろうが、主に考えられるのが "富士山の眺望、背後に山、前面に駿河湾が田中の理想だったが、背後に山が無く人家に囲まれている" というものだ。個人的には背後の高台から平民に見下ろされる立地が、そもそも田中の性格からしてどうなのか?と思う。

そう考えると、この別荘は田中の個人的な想いよりも、不本意ながら昭憲皇太后の転地療養先や天皇の御成りを想定して建てられた…とする建設理由がかなり有力に感じられる。ただの地名にすぎない「古谿荘」の名についても納得がゆく。

そして止めを打ったのが、水源をめぐる住民とのトラブルだったのだろう。1971年9月23日の静岡新聞の小島直記氏の記事『郷土と偉人<52>』のタイトルに「庭の水で岩淵町と対立」の文字が踊っている。

背後から見下ろされるような土地がそもそも気に入らず日に日に嫌になったところに、水源をめぐる地元住民とのトラブルで孤立し富士川町には住めなくなった…というのが主な要因だったのではと思われる。それを裏付けるかのように、隣町の蒲原の「宝珠荘」へ移ってからの田中は、別人のように地元へお金を落とし地域住民とも交流を図ったという。電気も水も独り占めするかのように映る富士川町時代とは大違いだ。

ちなみに、前述のように1924年に旧国道1号が敷地を分断するかのように拡幅されており、この計画が浮上したことで嫌気がさしたのでは…という説もあるが、むしろ権力者の田中光顕が去ったから気兼ねなく建設計画が持ち上がった…との見方もでき、時系列的にも考えにくい。

いずれにせよ田中光顕の「古谿荘」への想いは本人にしかわからないわけで、直接聞けるものなら是非聞いてみたい…

そんな田中光顕は、昭和時代の1939年3月28日に肺炎を併発して95歳で亡くなるまで「宝珠荘」を終の棲家とした。その後この邸宅は、雅号の"青山"をとって「青山荘」と命名されている。

ちなみに現在の「青山荘」は、今でこそ東名高速などの建設により約4000坪にまで削られてしまっているが、「宝珠荘」の頃は約20,000坪の敷地に約400坪の建物が建っていたという。それでも約27,000坪の敷地に約940坪もの建物が建っていたと言われる往時の「古谿荘」と比べれば間取りもコンパクトで、やはり歳を取るとこうだよな…と思ってしまう。

一方、主を失った「古谿荘」はというと、1934年にあの満州国皇帝溥儀に献上する話が持ち上がり、実際に静岡県知事が公使一行を現地に案内している。領土割譲にあたることから実現には至らなかったが、スケールの大きな話であり、建築物としていかにこの「古谿荘」が凄い存在だったのかが伺い知れるとともに、やはり田中の個人的な邸宅ではなかったのかな…と思ったりもする。

その後、1936年に講談社の社長だった野間清治が譲り受けることとなり、財団法人 野間奉公会、そして現在は財団法人 野間文化財団が管理する建物となっている。この交渉の折、野間親子に会った田中は、当初100万円で譲る気だったが、息子の野間恒の剣道の達人としての腕に惚れ込み半額以下で承諾したという。"最後の幕末志士"と言われた田中らしいエピソードだ。

古谿荘庭園散策マップ

ここで私が参加した「古谿荘庭園特別公開」についてお話ししよう。その時の見学ルートをザクっと紹介すると、上の「古谿荘庭園散策マップ」の足跡マークが示すように、大門 → 石造アーチ橋 → 玄関棟 → 見晴台 → 広間棟 → 大広間棟 → 八角堂 → 庭園 を2時間半の制限時間内に巡るものだった。

実は帰ってから上の散策マップを見ていて気が付いたのだが、月見台の見学も出来たようだが、大広間棟のところでじっくり見学し過ぎたせいで、終了時間を気にするあまりスルーしてしまったようだ。

「古谿荘」の特別公開は不定期で毎年行われるわけではなく、また事前申込による抽選が多いためなかなか見学できるチャンスは少ないので、機会があったら逃さないようにしていただきたい。また内部公開や庭園公開など見学対象もルートもその都度変更となる感じなので、日頃からアンテナは張っておこう。

尚、この「古谿荘庭園散策マップ」にも書かれているように、建物の外観や庭園の写真撮影は可能なのだが、Web上に掲載することは禁止されている。また建物内部にカメラを向けての写真撮影も禁止されていた。

事前に確認したところ、大門や玄関棟へ至るアプローチまではOK!とのことだったので、ここでは許可された範囲の写真しかアップしていないので、予めご了承いただきたい。

国の重要文化財!古谿荘

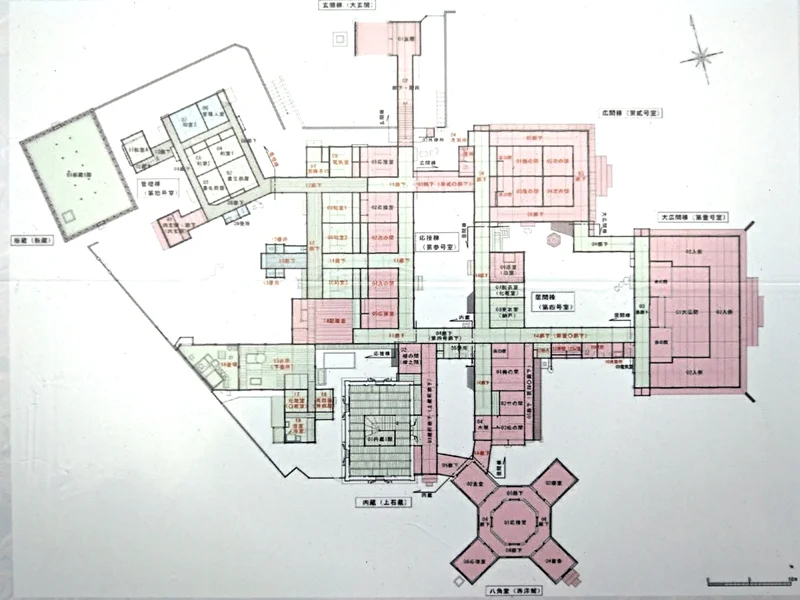

見学時の感想をお話しする前に、「古谿荘」の間取りについてご紹介しておこう。

間取図を眺めていると、3つの中庭を囲むような "井桁" のような感じでもあり、延びた廊下の先に玄関棟・広間棟・大広間棟・八角堂・内蔵・台所・管理棟が時計回りに配された "風車" のような感じでもあり、とにかく全ての棟が廊下で連結された特徴的な間取りだ。

その造作も素晴らしいのだがそれは後述するとして、住宅設備がまた凄く、浴槽への地下ボイラー給湯、漆塗り便器の水洗トイレ、浄化槽、洗面ボウルに銭湯式の給湯・給水が独立した単水栓のカランなど、住環境をより便利で快適にする水回り設備が導入されている。

また一般には電気が無かった時代に四日市製紙芝川工場から送電し、旧富士川町で初めて電灯が灯り、しかもドイツ製の分電盤に避雷針、電気ヒーターによる床暖房、電柱の無い地中配線等々、およそ個人宅とは思えない西洋の先進技術が導入されている。

今では当たり前のモノばかりなのでピンとこない方も多いだろうが、この時代即ち明治期には個人宅で電灯が灯るだけでも凄いわけで、画期的な建物だった。

そんなことから明治時代後期の上流階級の高級邸宅として、また近代和風建築の頂点を示す遺構の1つとして、平成時代の2005年12月27日に、意匠に優れ歴史的価値の高い9つの建築物 建築面積1714.08㎡(約520坪)が、国の重要文化財に指定されている。

写真の掲載ができないので、詳しくは文化遺産オンライン等を見ていただくとして、ここでは建物の概要だけ記しておく。以下が指定建築物だ。

●玄関棟

木造平屋建 スレート葺 建築面積55.89㎡

桁行7.7m×梁間4.1m。玄関は漆喰塗壁・棹縁天井の4畳で、格狭間型の窓と地袋棚付き。西半分は車寄せとなる。招かれた客人は、軒の高い車寄せがある玄関棟から続く廊下の舟底天井を見上げながら、すでにこの建物に圧倒されていたという。

●広間棟(富士見の間 / 鶴亀の間)

木造平屋建 鉄板葺 建築面積175.43㎡

桁行13.6m×梁間10.9m。紙張りの壁に棹縁天井で、袋棚と平書院を備えた左右対称の床の間がある8畳の「鶴の間」と「亀の間」に次の間が付き、さらに一間幅の入側が廻る。

●大広間棟

木造平屋建 鉄板葺 建築面積251.19㎡

桁行18.2m×梁間12.7m。紙張りの壁に棹縁天井で、袋棚と6畳大の付書院を備えた左右対称の床の間からなる16畳の上座に32畳の大広間、そこに72畳の入側が廻る。

四方柾のヒノキ材の柱など最高級建材を使用し、鋼製梁を使用せずにキングポスト・トラスにより6間(約10.9m)もの大スパンと約3.5mの天井高を実現し、長押・敷鴨居も6間の一本物のヒノキ材で、120畳の大空間をつくり上げている。さらに回転式の雨戸を採用することで、外周三方に壁や戸袋が無い大開口を実現している。現在でも木造建築でこれほどの大空間をつくり上げるのは難しい。また一間半の腰付障子や、麻の葉柄の組子欄間なども見られる。

●八角堂

木造平屋建 スレート葺 建築面積128.63㎡

一辺2.3m角の八角形の応接室を中心に廊下を廻し、四方に入母屋造の4室を突出。床は寄木張り、壁は葉紋の壁紙、天井も紙張りで、廊下と4室の窓には引込ガラス戸による円窓がある。

●居間棟

木造平屋建 スレート葺 建築面積207.95㎡

桁行21.7m×梁間5.9m。廊下を隔てて北側が、浴室8畳大 + 脱衣場4畳 + 更衣室8畳で、浴室床の簀子はヒノキの漆塗り、浴槽と腰壁は人造石研ぎ出し仕上げ。南側の居間は数寄屋風の土壁・棹縁天井で、4畳半台目 + 4畳半 + 10畳の3室となる。

●応接棟

木造平屋建 桟瓦葺 建築面積453.48㎡

桁行23.6m×梁間12.7m。主に漆喰塗壁・棹縁天井で、東側に意匠が異なる応接室8畳 + 次の間8畳が2つと、下関講和条約で伊藤博文と李鴻章が談判した丸テーブルと椅子が残されている応接室8畳がある。西側には8畳間が3室と5畳間、ドイツ製分電盤がある電気室6畳、そして南端に配膳室24畳があり、南西に台所棟が西側には便所が突出する。

●内蔵(石蔵)

土蔵造2階建 桟瓦葺 建築面積164.95㎡

桁行10.9m×梁間7.3m。八角堂と台所棟の間にある隣接した蔵前廊下が附属した漆喰塗壁の2階建の土蔵で、建物中央に出入口があり中央に回り階段がある。

●板蔵

木造3階建 桟瓦葺 建築面積129.13㎡

鉄板で覆われコールタールが塗られた真っ黒な外壁と越屋根が特徴的で、1階は土間で2階・3階が板間。管理棟からの廊下が2階で繋がり、中央の階段で3階へ行くとトラス工法の屋根裏が見られる。

●管理棟

木造平屋建 桟瓦葺 建築面積147.43㎡

桁行13.6m×梁間8.2m。櫛引漆喰壁・棹縁天井で、8畳間・6畳間2つ・4畳半の4室の書生部屋と廊下を挟み管理人室6畳・8畳間がある。また各棟からの呼び鈴盤があり、管理業務や事務処理を行った。

伊豆石による石造アーチ橋

ここからは、実際に「古谿荘」を巡った際の個人的な感想を話したいと思う。

この記事の1枚目の写真が県道沿いに建つ 大門 で、佐川町の同郷の2023年のNHK連続テレビ小説『らんまん』のモデルとなった植物学者の牧野富太郎がやって来た時には、いつもは出迎えない田中が珍しく自ら大門まで出迎えにきたという逸話が残る。

そんな大門から国の重要文化財に指定されている赤いスレート葺きの屋根と車寄せが印象的な玄関棟へと向かうアプローチにあるのが、上の写真のアーチ式の 石橋 だ。ここまでが許可された写真掲載ラインだった。

伊豆石によるアーチ橋で、真下から石組みを眺めると部位により緻密に計算された石組みが見て取れ、圧力をうまく分散させて強度や耐久性を保つよう工夫されていたが、どうやら当初はアーチ橋ではなかったようだ。パンフレットに昔の橋の写真が出ていた。

切通となったアプローチの左右を見渡すと、笹やシダ・野草などが生い茂り、自然体の雑木が多い中、アカマツ(赤松)やその仲間であるタギョウショウ(多行松)と、紅葉シーズンだったこともあり所々に植わるモミジが印象的で彩を添えていた。邸内には桜も植えられているようだが、戦後に植えられたものらしい。

そんな石造アーチ橋を潜り進んで行くと、いよいよ「古谿荘」の建物が現れる。

むくり屋根と高さのある車寄せが印象的な 玄関棟 からすでに魅了されてしまった。大きく張り出した車寄せの屋根の軒裏には、麻の茎を乾燥させた苧殻張りが見られ、櫛引漆喰壁や自然石の基礎の間を一つ一つ形状を変えながら細かく塞ぐ換気口など、建築好きには見所いっぱいの建物だった。制限時間が無ければもっと細かく見ていたかったが、団体行動を乱してはいけないので、次の見晴台へと向かった。

見晴台 からは、みかんの木越しに富士山が望めたが、建物見学を優先し早々に石造アーチ橋を渡り広間棟へと向かった。

田中光顕はシンメトリーが好き!?

ここでは少しでもイメージを掴んでいただくために、スケッチを載せておく。上のスケッチは大広間棟(左)と広間棟(右)だ。私が参加できたのは「古谿荘庭園特別公開」だったため、建物の内部見学はできなかったのだが、唯一この場所からは雨戸と障子が一部開けられていたため部屋の様子が窺えた。

広間棟 の左右対称の床の間が見どころの「富士見の間(鶴亀の間)」は、残念ながら障子の間から何となくわかる程度で、暗くてよくわからなかった。

大広間棟 も暗く『常樂』の掛軸と仏像が安置された右側の床の間と、中央の袋棚や麻模様の組子欄間などは見られたが、左側の『我浄』の掛軸が架かる床の間は暗くて見えず、大スパンも実感が湧かず、パンフレットのような眺めは楽しめなかった。

だが赤松を額縁効果に使った富士山の眺望は、木々が成長しやや枝で隠れつつも今も同じ眺めが楽しめた。富士山の写真とは言え敷地内からの撮影となるため掲載は止めておくが、パンフレットの写真と遜色ない眺めだった。

ちなみに左右対称に床の間を配している部屋は全国的にも珍しいと思う。少なくとも私はここ以外で、完全な左右対称の床の間を見たことがない。しかも2ヶ所も作っているので、田中光顕または設計者Xはシンメトリーが好きだったのかもしれない…

これが田中ワールドなのか!?

そして小川が流れる石橋を渡ると、見るからに複雑な納まりを見せる屋根が奇抜な 八角堂 が見えてきた。だが書斎の正面まで来ると、その複雑性はピタリと収まりシンメトリーとなった。

平面図でもわかるように八角形の応接室を中心に、手前の書斎と左右の応接間・寝室の入母屋造の屋根が壁面に沿って繋がっているのだが、中心の応接室の屋根は2層になっていて、覆いかぶさるように四注屋根が45度ズレて覆い被さっている。

同じ八角形でも法隆寺の夢殿のような八注屋根の八角円堂ではなく、方形造のような感じの四注屋根となっているのだ。

言葉で説明するのは難しく、何が言いたいの?となると思うので、私の下手な説明よりGoogleマップの航空写真を見れば一目瞭然なので掲載しておく。

端的に言えば、八角堂なのに屋根は四角!ということで、少し上の平面図と航空写真を比較していただければ、私が何を伝えたかったのかがわかると思う。

今回は庭園の特別公開ということで、建物としてはこれだけしか見られなかった。

この時代、和洋折衷の建物は三重県の六華苑をはじめ特に珍しくなく、時に違和感を感じることも多々あるのだが、初めて「古谿荘」の写真や平面図を目にした時、120畳もの大空間や6畳もの床の間、一間半の障子、先端設備…と、これ見よがしに圧をかけてくるような所もあれば、書院造や数寄屋造に匠の技による繊細さが感じられた。

全体的に田中光顕や設計者Xが長年温めてきたアイデアや実現してみたかったことを、お金に糸目をつけずアレもコレもすべて詰め込んだような印象を持ち、それゆえ統一感が無いような印象も受けていた。

実際に内部を細かく見たわけではないので、全棟内部見学した時にどう感じるかはわからないが、何か引っかかるものはあるものの、既存の建築洋式に捕らわれない田中光顕という人物の個性が色濃く繁栄された建物の一部が垣間見れたような気がした。

それだけに改めて内部が見たい!と思ったのだが、その一方でこのスッキリしない引っかかりこそが田中光顕の狙いというか思惑にハマっているようにも思え、ひょっとしたらまんまと田中の世界観、田中ワールドに引きずり込まれているのかもしれない。

はたして皆さんは、田中光顕の問いかけに対してどんな答えを出すのだろう…

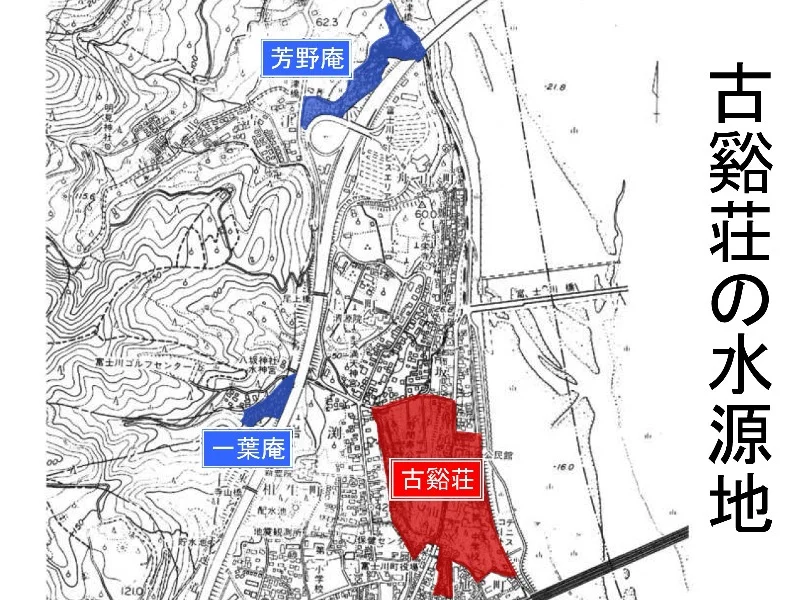

古谿荘の2つの水源地

そして八角堂を後にして、最後に 庭園 の散策を楽しんだのだが、ここで「古谿荘」の水源について記しておこう。田中光顕が早々に「古谿荘」を去ることとなった主因とされる住民トラブルを巻き起こした水源地だ。

かつて北に1kmほどの吉津川が流れる、現在の東名高速上り線の富士川SAや富士川楽座の辺りに、"吉津離邸" と言われた「芳野庵」が建っていた。そこに広さ約1000㎡で3000tもの貯水池があり、そこからドイツ製のΦ25cmの鋳鉄管で八角堂と居間棟の間まで引かれた水が、高低差を利用して清流となって庭へと流れていた。

一方、北西に400mほどの東名高速道路を挟み新豊院の墓地の反対側となる八坂神社(八阪神社)の南側に、"赤岩離邸" と言われた「一葉庵」が梅林の中に建っていた。今も残る貯水池より引かれた水が、飲料水や防火用水として使われていたようで、こちらは1910年8月に地元と交わされた水利権契約の写しが残されている。

現在はこの2つの庵もこの水の流れも無く、特別公開時には水道水で往時の流れを再現していたのだが、"白糸の滝"を模して造られたというコンクリート造の人口の滝から流れ出た水が、清らかな小川の流れとなって池に注いでいて、滝の音に耳を傾けながらシダや苔が生える飛び石が配された水辺の散策を楽しむことができた。

「古谿荘」の庭園も建物同様、誰が築いたのか作庭家はわかっていない。こちらもイメージは伝えられても、すべてを田中光顕が設計したとは思えないので、誰かキーマンがいたはずだ。

一説には近代日本庭園の先駆者と言われる小川治兵衛では?との声もあるが、決め手はない。私は東山旧岸邸と同じ匂いを感じたので、同じ流れの岩城亘太郎を思い浮かべたが、「古谿荘」が完成した時にはまだ弟子入り前の子供だった。

はたして作庭家は誰だったのか? ここにも「古谿荘」の謎がある…

現在「古谿荘」は、2021年11月~2031年3月の予定で『国重要文化財「古谿荘」玄関棟ほか8棟建造物保存修理事業』が行われている。2020年12月にユネスコ無形文化遺産に登録された "木造建造物を受け継ぐための伝統技術" を駆使した屋根の葺替えや解体修理工事などが行われているようだ。

すでに管理棟の工事で、瓦棒鉄板葺きの金属屋根の下から台形鉄板葺きが現れ、さらにその下より杮葺きが出てきたという。冒頭にもお話ししたように、棟札などの発見が期待されるのだが、保存修理事業が終わった暁には、是非とも建物内部の特別公開を行ってほしい!

振り返ってみると、「古谿荘」はとにかく "普通" じゃないことだらけのお屋敷だ。何もかもが "普通" という枠には収まり切れずに、あちこちでハレーションを起こしているかのように主張してくる。いつかこの謎や引っかかりがクリアされる日が来ることを願うわけで、新たな発見とともに次の特別公開が待ち遠しい…

類い稀な国の重要文化財だよ!

明治期の上流階級の邸宅として、また近代和風建築の頂点を示す遺構として、9つの建築物が指定されているよ!

明治期では異例づくしの近代設備だよ!

旧富士川町で初めて電灯が灯るなど、個人宅とは思えない西洋の先進技術が導入されているよ!

特別公開の機会を逃さないように!

特別公開の募集があったら即申し込もう! チャンスを逃すと一生見られないかもよ!

古谿荘 の 魅力

古谿荘 周辺の 温泉地‼

古谿荘 ※非公開だが、特別公開が行われることも…

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

古谿荘 の 基本情報

| 名称 | 古谿荘 |

|---|---|

| 読み方 | こけいそう |

| 英訳 | Kokeiso Villa |

| 郵便番号 | 〒421-3305 |

| 所在地 | 富士市岩淵233 |

| 駐車場 | なし |

| お問合せ | 0545-81-5556(富士市観光案内所) |

| するナビ | 富士川の観光スポット |

| 参考HP | 古谿荘に親しむ会 |

| アクセス | 現在地 からの ルート と 所要時間‼ |

| 登録・指定 | 国指定重要文化財 |

| 選定・表彰 |

Instagram

Instagram Threads

Threads X.com

X.com