岩淵水門とは?

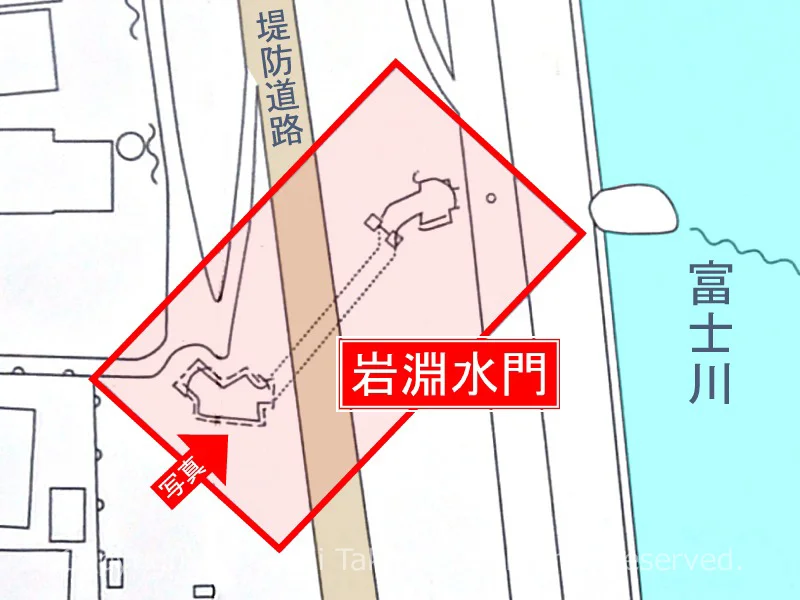

静岡県富士市岩淵の富士川堤防道路下にある、明治時代の 1889年 に富士運河会社により開削された、富士川運河 のために造られた水門。

西側に建設当時の石積みとレンガ造による、高さ約3.05m 幅約3.03mで、長さ約16.697mのトンネルが残されている一方で、富士川側はコンクリート壁と鉄製水門扉へと改修されており、往時の面影はない。

岩淵水門 の 広告

岩淵水門 の 見どころ

富士川運河 岩淵水門

富士市岩淵の旧富士川町にある 岩淵水門 は、富士川の堤防道路下にある準近代化遺産とも言える河川舟運の土木遺産で、富士川運河 のために造られた 富士川 に通じる水門だ。

"富士川運河 岩淵水門" とか "坂下の水門" などと言われ、忘れ去られたような存在だが、西側は石積みとレンガ造によるアーチトンネルが美しい。

富士市教育委員会によると、レンガ造のトンネル部の高さは10.08尺(約3.05m)で、幅は10尺(約3.03m)、全長は使用されているレンガ数より割り出し約55尺1寸(約16.697m)と推測されている。

地味な存在なのでなかなかじっくりと眺めることも無いのだが、よくよくトンネル内部までその造りを見てみると、なんとなく 明治のトンネル を彷彿させる美しさが感じられる。

一方東側はというと、すっかり改修されていて、かつての面影はない。コンクリート壁に鉄製の水門扉があるだけで、実に味気ない。

さらにその先の河川敷にある、かつて高瀬舟が通っていたであろう富士川の取水口付近も、改修されコンクリート製となっており味気なくなっている。

岩淵 VS 甲州・蒲原連合

岩淵水門の直接的な説明は以上なのだが、この水門が造られるまでの時代背景はとても複雑だ。

岩淵地区には江戸時代、蒲原宿と吉原宿の間宿がおかれ、東海道の 富士川渡船 と、"下げ米 上げ塩" と言われた甲州への 富士川舟運 の船着場として 岩淵河岸 がありとても賑わった。甲州三河岸からの年貢米は、岩淵河岸で陸揚げされると蒲原まで陸送され、そこから清水湊への小廻り、さらには江戸への大廻りと海上輸送されていった。

富士川舟運については「角倉了以翁紀功碑」で詳しく説明しているのでそちらを読んでいただくとして、この年貢米の流れの権利関係をザクっと言うと、

①甲州~岩淵の富士川舟運は "甲州"

②岩淵~蒲原の陸送は "岩淵"

③蒲原~清水の海運 小廻しは "蒲原"

④清水~江戸の海運 大廻しは "清水"

だった。

岩淵には①の富士川舟運の権利はなく、②の陸送を担うことで賑わい潤っていたわけだが、多少なりとも甲州側に対して思う所はあった。

一方、①の富士川舟運の権利を持っていた甲州側も、岩淵が独占する陸送費が負担となる上、陸送で時間もかかるし米も痛むしで面白くなかった。さらには上りの塩に至っては、岩淵の問屋が結託して高値で売りつけるため、供給も不安定で年間2700両も高くついていた。

このことから1838年に灌漑用水路を利用して開削されるも安政の大地震で使用不能となっていた船路を活用し、直接蒲原まで舟を乗り入れることを模索しこれには蒲原側も乗る気だったのだが、要望するも岩淵側に突っぱねられていた。

ついに "甲州・蒲原連合の復讐"!

そんな確執が表面化していた折り、1872年10月に東京深川の武田弘造が新水道建築計画を発起。蒲原・甲州の関係者が協議を重ねた後、1873年9月に静岡・山梨両県に、山梨側から坂本庄左衛門・武藤藤太・雨宮宇兵衛・古屋八郎右衛門、蒲原側から平岡久兵衛・佐藤信次郎・塩坂長兵衛・山嵜善次、その他 佐藤幸八・明楽和貴・三浦千尋・武田弘造の12名により『蒲原水道建築方並ニ会社設立願』が出願された。

一度は却下されるも1873年11月に再度出願され、1873年12月に大蔵省に稟議、1874年3月に内務省より認可を得て新水道会社が設立された。

1981年7月20日の広報「ふじかわ」No.240では、1872年10月に静岡県令 大迫貞清と山梨県令 藤村紫郎の援助受けて蒲原町と鰍沢町の有志が共同出資し、蒲原まで約4kmの舟運と灌漑用水路を兼ねた運河を開き、堀川に船溜を造ったとある。

こうして岩淵より河口よりの東町の水門より 蒲原新水道(堀川運河)が造られることとなり、灌漑用水として耕作期の取水への影響を避けるため1874年11月に着工し、1875年6月に完工し6月27日より営業を開始した。開通式には山梨県令等も出席し盛大に行われたという。

上の写真は、現在蒲原にある堀川河岸跡の様子だが、当時の運河の幅は上の写真の歩道部分も取り込んだ形の8間(約14m)で、船溜は20間(約36m)×80間(約144m)で、西南には御米台・蒲原湊と続き、南には倉庫、北には本町の旅館街へと続いていたといい、貨客が集まり大いに賑わったようだ。

さらに1887年10月の新聞には、静岡・山梨の有志が蒲原へ「山梨回漕店」を設立し東京に出張所も置いて、汽船「福沢丸」「大安丸」で蒲原~東京間を低運賃で運航し、岩淵だけでなく清水飛ばしまで行ったという。週刊誌的な表現をすれば、"甲州側が岩淵のぼったくりに憤慨! 蒲原とグルになり岩淵飛ばしを決行!さらには清水も‼"と言ったところだろうか!?

ともあれこうして蒲原新水道(堀川運河)が造られたことにより、堀川河岸を中心に蒲原は隆盛を極めた。

"岩淵の逆襲" やられたらやり返せ!?

蒲原の堀川河岸まで富士川舟運が行くようになり、蒲原が隆盛する一方で、岩淵の問屋や陸送業者は大打撃となり衰退し、馬方や人足のほとんどが失業することとなった。

そうした折に、1889年2月1日に 東海道本線 が開通し 岩淵駅(現在の富士川駅)ができると、今度は岩淵側が東海道本線と富士川舟運を結びつけ、蒲原を飛ばす起死回生の一手を模索した。

そして1889年3月に、岩淵・中之郷の有志が資本金1万円で「富永合資会社」と「富士運河会社」を設立し、富士運河会社が 岩淵水門~岩淵駅までの権利を買収し、幅5間(約9m) 深さ約1mの 富士川運河 を開削した。同時に岩淵駅の東側に船溜を造り、岩淵駅~江尻駅(現在の清水駅)への鉄道ルートを確立し、駅周辺には富士運河会社以外に9社も舟運会社が開業していった。

芝川の四日市製紙の舟だけで約30艘あり、毎日この運河で製品や資材を運んでいたといい、これにより岩淵は再び隆盛した。

一方蒲原側は、この富士川運河に堀川運河を結びつけるもその需要はなく、今まで多くの舟が行き交っていた堀川河岸までの舟運は無くなり、ただの灌漑用水となり、蒲原は衰退していった。

だが栄枯盛衰、1903年6月11日に中央本線の新宿~甲府間が開通すると富士川舟運にも陰りが出始め、1911年5月1日の中央本線の全通、さらには1928年の身延線の前身となる富士身延鉄道の開通で岩淵の繁栄にも終焉が訪れた。

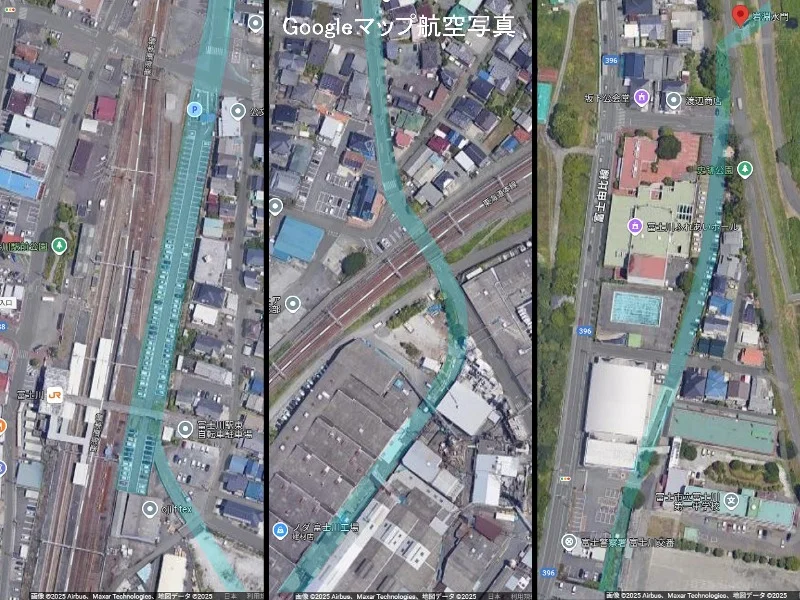

旧富士川町エリアをGoogleマップの航空写真で眺めているとよくわかるのだが、不自然な曲がり方をした道や水路など、なんとなく富士川運河の痕跡が想像できる。

特に岩淵水門近くの富士川ふれあいホールの駐車場下には今も運河が埋まっており、それに続く富士川第一中学校の体育館裏(上の写真)やその先の水路、東海道本線のガード下からノダ富士川工場にかけての不自然な曲線、JR東海道本線 富士川駅東側の細長い駐車場など、その面影が色濃く残っている。

歩いていてはなかなか全体像がわかりにくいが、路面電車などの軌道跡もそうだが、こういう時は航空写真が便利だ。

平成の大合併に影響!?

とまぁ、岩淵水門をご紹介するうえで、まさかここまで大袈裟な内容になるとは私自身思っていなかったのだが、こうして岩淵 VS 蒲原 の歴史を振り返っていると、ついついいらぬ想像までしてしまう。

ふと2008年の平成の大合併の時に、蒲原と同じ庵原郡だった旧富士川町が、富士川以西の中部エリアで60Hzの電力供給エリアだったにも関わらず、東部エリアの50Hzの富士市への編入合併の道を選んだのが思い起こされた。

もちろん旧富士川町の生活圏が、静岡市ではなく橋を渡ってすぐの富士市だったというのが主な合併理由だが、同じ庵原郡でありながら蒲原と袂を分かつ結果となったことに、根底にこのような歴史があるとナルホド…と変に勘ぐってしまう自分もいたりする。『ブラタモリ』でのタモリさんなら口にしただろうな…と。

あくまでも空想の世界であり、いろいろと想像を膨らませることは歴史ロマンであり地域散策のオモシロさでもあるのだが、皆さんも旧富士川町の富士川運河、そして蒲原の堀川運河を散策する際には、そのようなことも考えながら楽しんでいただけたらと思う。

明治時代の富士川運河の水門だよ!

静岡市の明治のトンネルを彷彿させる、レンガ造のトンネルが残されているよ!

岩淵水門誕生の時代背景を知ろう!

富士川舟運や蒲原新水道について学ぶと、岩淵水門誕生の経緯がよくわかるよ!

富士川運河の名残を散策してみよう!

富士川ふれあいホール駐車場や富士川第一中学校の体育館裏など、航空写真で見ると運河跡がよくわかるよ!

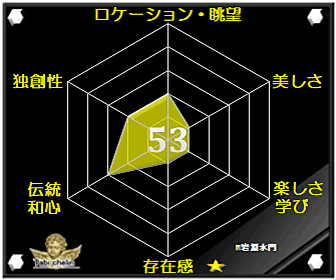

岩淵水門 の 魅力

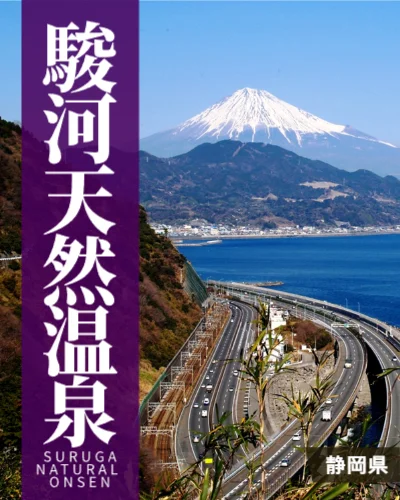

岩淵水門 周辺の 温泉地‼

岩淵水門 の おすすめ時期

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

岩淵水門 の 基本情報

| 名称 | 岩淵水門 |

|---|---|

| 読み方 | いわぶちすいもん |

| 英訳 | Iwabuchi Water Gate |

| 郵便番号 | 〒421-3305 |

| 所在地 | 富士市岩淵 |

| 駐車場 | なし |

| お問合せ | 0545-81-5556(富士市観光案内所) |

| するナビ | 富士川の観光スポット |

| アクセス | 現在地 からの ルート と 所要時間‼ |

| 登録・指定 | |

| 選定・表彰 |

Instagram

Instagram Threads

Threads X.com

X.com