小休本陣常盤家住宅とは?

静岡県富士市の、東海道五十三次の吉原宿と蒲原宿との 間宿 として発展した旧富士川町の岩淵にある、江戸時代に富士川の渡船名主や岩淵村の名主などを務めてきた名家で、小休本陣 として大名など高貴な人々の休憩に利用された邸宅跡。

富士市に寄贈された現在の主屋は、女優の常盤貴子さんのお父様のご実家で、1856年以降に再建されたものだが、歴史的価値の高さより平成時代の1998年に 国の登録有形文化財 に指定されている他、庭に植わる イヌマキ も、2011年に 富士市の天然記念物 に指定されている。

見学は無料だが、原則土・日・祝日だけの開館で、年末年始も休みとなる。

小休本陣常盤家住宅 の 広告

小休本陣常盤家住宅 の 見どころ

一人三役!? 渡船役+名主+御小休

関ケ原の戦いが終わり、時代が正式に江戸時代となる直前の1602年、渡船役だった常盤弥兵衛の常盤家は、富士川の流れが大きく変わり川成島より対岸の岩淵村へと渡船役が移ることに伴い、同業の齋藤縫左衛門家と齋藤億右衛門家とともに東岸より西岸の岩淵村へと移り住んだ。

以後、常盤家は "渡船名主" を10人の渡船株所有者による連番で、村方三役の "名主"(庄屋)を年番で務めてきた。

一方で岩淵は東海道五十三次の14番目の宿場となる吉原宿と15番目の蒲原宿との 間宿 だったため、本宿のように宿泊は許されておらず旅籠も無かった。そんなことから参勤交代で大名が渡船を利用するようになると、多人数であったことから渡船準備の間一時休んでいただく施設が必要となった。これが "小休本陣" で、上記の三軒の渡船役がこれを担った。

常盤家所蔵の古文書にも、寛永年間(1624年~1644年)に御小休を仰せ付けられたとの記述が見られることから、この頃すでに常盤家は "小休本陣" となっていたようだ。

東海道の付け替えって?

同じ頃、角倉了以により開削され、甲州三河岸との "下げ米 上げ塩" や身延参詣の足として利用されていた富士川舟運が発展を遂げ、この"タテ流し"と常盤家が担った富士川渡船の"ヨコ渡し"とで岩淵河岸は大いに賑わい、岩淵は交通の要衝として栄えて行った。

富士川舟運については「角倉了以翁紀功碑」を読んでいただくとして、この頃の東海道は現在の旧東海道とは異なり、常夜燈が建つ 渡船「上り場」から富士川沿いを南下するルートだった。だが暴れ川だった富士川の河口の低地は度々洪水に襲われ、1704年の江戸期最大の大洪水では、岩淵村の人家や耕地76石が流失し甚大なる被害を受けた。

これを機に幕府に村の所替と東海道の付け替えを願い出るも、不運なことに1707年に許可が出た翌日に宝永地震が起き、さらに19日後に富士山の宝永大噴火が続き村は壊滅状態となった。

そんな岩淵村を救ったのが、幕府から復興支援を命ぜられた松代藩主 真田幸道(真田信之の孫)で、わずか3ヶ月、地震発生から5ヶ月という今の政府では考えられないようなスピード感で家屋の所替と東海道の付け替えを成し遂げた。

渡船「上り場」から120mほどの所からカギ状に坂を登り、段丘上を 岩淵の一里塚 まで進むこのルートが現在の旧東海道となるのだが、途中に枡形があり、その先に「小休本陣常盤家住宅」が建ち、東に77戸 西に75戸と間宿ながら本宿に劣らぬ賑わいを見せるまでとなった。

現在常盤家の門前を通る旧東海道も、常盤家そのものも、元々ここにあったわけでなかった…というわけだ。

薬医門にある"西條少将"って誰!?

「小休本陣常盤家住宅」を訪れて最初に疑問に思うのが、門に架かる『西條少将小休』の表札だろう。ここは「小休本陣常盤家住宅」じゃないの? 名称が変わったの? と思う方もいると思う。

私も違和感を感じながら中へと入ったのだが、門に架かる『西條少将小休』の表札は、御三家の1つの紀州徳川家の和歌山藩の支藩だった伊予国(現在の愛媛県)にあった西條藩に関係する。西條藩9代藩主 松平頼学が "西條少将"と言われたその人なのだが、1836年に身延山参詣の帰路に1080人余の供を連れここで休憩したことによるものだ。

だが西郷さんのことは皆知っていても西條少将のことは知らないわけで、"ここは常盤さんじゃなくて西條さんなの?" と普通は思ってしまい、無料公開中の札が無ければ一瞬入るのを躊躇してしまう感じだ。

ともあれそうした経緯で、当時を再現する意味合いもあり「小休本陣常盤家住宅」ではなく『西條少将小休』の表札が架かっているのだが、門の造りに目をやると、通り側の2本の本柱と内側の2本の控柱の4本で切妻屋根を支える構造となっており、見上げると本柱の上に立派な冠木が載り、屋根の中心が前よりにズレているのがわかる。

前方の本柱により多くの荷重がかかる構造で、この門を "薬医門" というのだが、公家や武家屋敷・寺社・城郭などでよく見られる門で、その門が 由比本陣 や近くの 新豊院 などと同じようにこの常盤邸に建っているということから、この家の格の高さが伺える。

国の登録有形文化財「常盤家住宅主屋」

東海道の付け替えにより現在地へと移転してきた常盤家の建物は、実は江戸時代に再建されたものだ。平成時代の1997年の旧富士川町教育委員会の調査で、江戸時代の安政2年(1855年)に描かれた6枚組の『家相図』と、安政3年正月付の『乍恐以書付奉願上候(おそれながら かきつけをもって ねがいあげたてまつりそうろう)』の文書が見つかっている。

その中に、1854年12月に発生した安政東海大地震で住居・土蔵・物置すべてが潰れ途方に暮れていて、再建費として幕府に100両の借入を願い出た旨が書かれており、このことから少なくとも1856年以降に再建されたものだということがわかった。

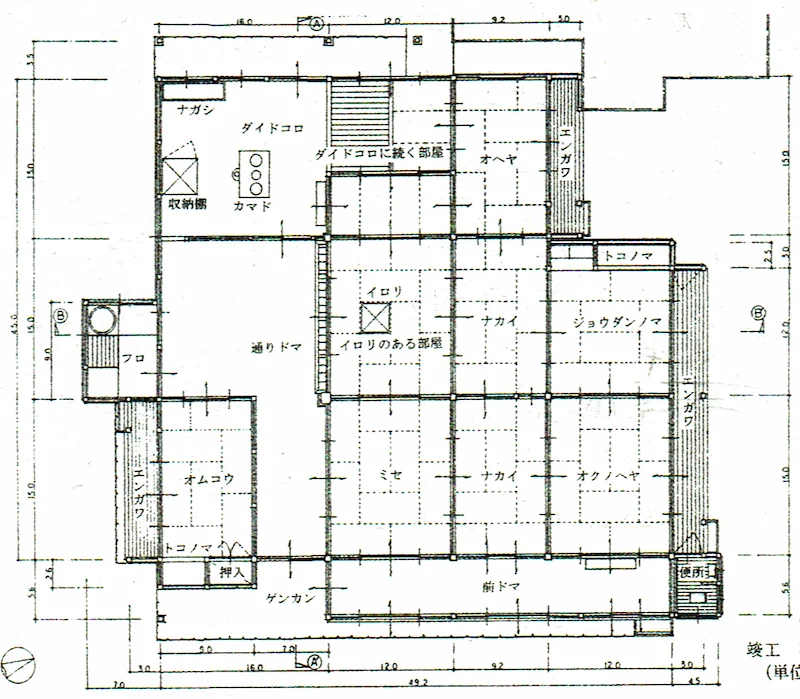

現在の建物は、桁行49.2尺(14.9m)×梁行45.0尺(13.63m) 建築面積78.38坪(249.13㎡)の木造平屋建 切妻造 桟瓦葺で、『家相図』にある当初の建物よりは小さく、門の位置が異なることから玄関へのアプローチも大きく異なっていたようだ。

もちろん一民家として、時代とともに生活しやすいように改築等が行われてきたわけだが、土間+整形六間取り+2間という従来の古民家の六間取り型を大きく超える規模のこの邸宅は、一部改築は見られるものの"小休本陣"として、また江戸時代末期の"名主"の旧家として貴重な歴史的建造物であり、平成時代の1998年9月2日に『常盤家住宅主屋』として国の登録有形文化財に指定されている。

その前年には常盤孝子さん(※常盤貴子さんではない)も常盤邸より転居しており、これを受けて町では一般公開を目指し常盤憲衛氏の協力のもと、建物を借り受け2000年~2004年にかけて復元工事を行った。

玄関ポーチや石張りの壁は撤去され、雨樋も目立たなくなり、玄関引戸をはじめアプローチの飛び石も昔ながらの石畳へと戻された。復元前の内部は見たことがないのでわからないが、少なくとも外観上の印象はタイムスリップしたかのように往時の姿に還っていった感じだ。

そして2004年4月1日より一般公開が始まり、2008年11月1日には富士川町が富士市に編入合併されたタイミングで、常盤家より富士市に建物が寄贈された。現在も開館日は限られるものの、無料で一般公開されている。

建築好きにはたまらん‼

ここからは常盤家住宅の平面図のカタカナ表記を利用しながら、建物内部をご紹介してゆこう。

上の写真は「通りドマ」から左手に「ミセ」10畳 →「イロリのある部屋」10畳 →「ナカイ」7.5畳 →「オヘヤ」7.5畳 を、右手には「ミセ」10畳 →「ナカイ」7.5畳 →「オクノヘヤ」10畳 を見たもので、その先に庭が見える。

冠婚葬祭などで三間を完全開放して1つの空間として利用できるように、10畳間や7.5畳間の2間半の長辺に袖壁を設けずに、3.75尺幅の4枚建の建具としている。

次の写真は「通りドマ」から、今は囲炉裏は無いが「イロリのある部屋」10畳 →「ナカイ」7.5畳 →「ジョウダンノマ」8畳+床の間 を見たもので、その先に庭が見える。

一番手前の横敷きの畳が半畳2枚になっているのがわかると思うが、この左半畳に囲炉裏が設けられていた。また右上には大きく立派な神棚が…と思ったが、よ~く見ると棚板こそ2倍のサイズだが、神棚そのものはやはり縁起の良い3尺6寸5分のようだ。

畳と建具のズレにも注目してほしい! 手前の「イロリのある部屋」は3.75尺幅の4枚建なので、畳のヘリと建具にズレが見られるが、奥の「ナカイ」と「ジョウダンノマ」は3尺幅なのでピタリと合っている。

また同じ腰付横繁障子ながら、左手のものは腰も高く5分割されていてデザインも他と異なる。

そしてこの写真は「前ドマ」から真ん中の筋の「ナカイ」7.5畳 →「ナカイ」7.5畳 →「オヘヤ」7.5畳 を見たものだ。

装飾性の高い欄間や格子帯戸に襖、1尺だけ腰板のある腰付縦繁障子に、これは何というのか?なのだが、菱模様で書院窓のような感じで隣の部屋が見える壁のデザインが特徴的だ。しかも「ジョウダンノマ」と同じ空色と言うか勿忘草色というか淡いブルー系の色がココに使われているのが不思議だ。

9cm高い上段の間!

これは「前ドマ」から「オクノヘヤ」越しに、床の間付の8畳間の「ジョウダンノマ」を見た写真だ。漢字で書くと「上段の間」となるのだが、写真中央の敷居を見れば一目瞭然なのだが、文字通り手前の部屋よりも9cmほど畳床が高い部屋となっており、大名などの賓客が利用した部屋となる。

左手には天袋や違い棚があり、右手には掛軸が架かる床の間がある。掛軸の赭色?紅樺色?の裂地がまた背後の床壁と補色関係で際立っており印象的だ。

そしてこれは「エンガワ」から「ジョウダンノマ」8畳+床の間 →「ナカイ」7.5畳 →「イロリのある部屋」10畳 を見た写真で、他の部屋とは異なり「上段の間」には長押が廻り、先ほども言ったが空色と言うか勿忘草色というか淡いブルー系の色の壁が印象的だ。

やや広めの横繁の通し中貫襖もこれまた他とは異なるのだが、全体的に"建具"が部屋ごとに、部屋の中でも四方で違っていたりして、統一感が無いというよりも実にバリ―エーションに富んでいるので、部屋の間仕切りに注目しながら見学すると面白いかもしれない。

屋根裏の小屋組みも見逃さずに!

「通りドマ」部分には天井が無く、屋根裏の小屋組みがよく見える。ただ駐車場に指定されている600mほど南にある、富士市最古の現存する古民家と推察される 富士川民俗資料館 となっている稲葉家住宅の方が屋根裏は見ごたえがあるので、古民家の小屋組みに興味がある方は是非そちらも見てほしい。

はじめチョロチョロ 中パッパ!

「ダイドコロ」と表記されている台所の中央には、修復されてキレイにはなっているが、欧州からの輸入レンガによる昔ながらの三口のかまどが並んでいる。

"はじめちょろちょろ中ぱっぱ、赤子泣いても蓋取るな" は、釜でご飯を美味しく炊くためのコツとして昭和世代なら一度は耳にしている言葉だが、その全文と言うかロングバージョンが "はじめちょろちょろ中ぱっぱ、じゅうじゅう吹いたら火を引いて、ひと握りのワラ燃やし、赤子泣くとも蓋取るな" と言われている。

地域や人によりそのバリエーションはいろいろあるが、うる覚えながら私は祖母より "はじめチョロチョロ中パッパ、ブツブツいうたら火を引きワラ足し、赤子泣くとも蓋取るな!" と少し端折って教わっていた気がする。

いずれにせよ炊き始めは弱火で、その後一気に強火で沸騰させ、吹きこぼれるくらいになったら火を弱め、また追い炊きをして水気を飛ばしたら火を止めて、どんなことがあっても絶対に蓋を開けずにじっと蒸らす…というのが釜での炊き方のコツだ。

とてもわかりやすく伝えたもので、現在でも釜でご飯を炊くお店や旅館はいくつもあり、またこの炊き方を忠実に再現しようと開発された炊飯器は数知れず存在する…とまぁ、すべて余談だ。

昭和世代には懐かしい五右衛門風呂!

石川五右衛門の釜茹刑からその名が付いた、昭和中期の世代には懐かしい日本の伝統的な入浴スタイルの五右衛門風呂。最近では珍しさからコレをウリにしている古民家施設もあるが、釜の下で薪を焚いて湯を沸かす直火焚きで、自重で釜に底板を沈めてその上に乗り入浴するのだが、直火焚きとは言えタイムラグがあるので、薪のくべ方など湯加減調節が難しいのと、素人は少なからず火傷の危険性がある。

幼少期に浴室の改築で、2週間くらい銭湯と物置から引っ張り出してきた即席の五右衛門風呂とで過ごした時期があったのだが、火傷が怖くてなかなかうまく入れなかった想い出がある。

底板に乗らずに釜に直接触れるなど言語道断だが、子供だと底板の高さ調節がうまくできなかったり、底板がひっくり返り思わず足をついてしまったり、浮き上がってきた底板で顔を打ったりと、慣れないとなかなか難しい。また現在の給湯器の循環焚きとは異なり、釜の上下でかなりの温度差があるので、手で湯加減をみて入ると底の湯の熱さで飛び上がることもある。

いずれにせよ経験者ならわかるあるあるネタなので、未体験の方はココでは無理だが、一度挑戦してみることをおすすめする。

常盤弥兵衛は何人もいた!?

冒頭、①江戸時代の1602年に常盤弥兵衛が岩淵村へと移住した話をしたが、その後も "常盤弥兵衛" の名は幾度も歴史上に登場する。

②2025年放送のNHK大河ドラマ『べらぼう』で、桐谷健太さんが演じて人気となった文人で狂歌師の大田南畝も1801年の『改元紀行』の中で、「岩淵の庄屋常盤弥兵衛といふ者は、もとよりしれるものなり。庭に大きなる蘇鉄あり、立ちよりて見給ひてよというにまかせて立ちよる。かけまくもかしこき神の駿府に、御在城の頃よりありし樹なりとかたる。』と記している。

また③『佐賀市史 第三巻』の"明治維新"の章の"戊辰戦争"の節に、佐賀藩士の島義勇の『戊辰日記』が掲載されているのだが、この中に「八日(※慶応4年閏4月8日)には横浜を出発、久し振りで富士山を眺めながら京都へ向かった。九日の箱根越えは風雨が激しかった。三島あたりから暴風雨になったので沼津で休泊。十日は早朝出発したが、富士川が増水して「川留め」 であった。結局つり橋のある穏やかな流れの所を渡って先を急いだ。岩渕の常盤屋弥兵衛というものが馬の心配をしてくれた。」とある。この続きに「十一日早朝、安部川の渡しも「川留め」なので、下流の浅瀬を渡ったが、濁流が恐ろしい勢いで恐ろしかった」とあるので、富士川だけでなく安倍川でも川留めにあったようだ。

さらに④明治時代の1901年に、富士川村が富士川町になった際に選任された町の収入役に、常盤弥兵衛の名がある。

①1602年 ②1801年 ③1868年 ④1901年 となるわけで、さすがに300年は生きられないので、清水エスパルスやFDAフジドリームエアラインズを傘下に持つ廻船問屋あがりの鈴与の経営者が、代々"鈴木与平"の名前を襲名しているように、この時代の常盤家も "常盤弥兵衛" を襲名していたのかな…と思う。

三時代を生きた、常盤家当主 常盤稔!

ここで常盤弥兵衛とともに紹介しておきたい常盤家当主がいる。明治・大正・昭和の3時代を生き、清水銀行の頭取を務め勲四等瑞宝章を受賞した常盤稔氏(以後敬称略)だ。

明治時代の1900年5月に、富士川村に岩淵銀行(現在の清水銀行)が設立されたのだが、それから5年後の1905年12月31日に、常盤稔は生まれた。そして1923年6月に岩淵銀行に入行すると、昭和時代の1928年7月に6行が合併し、駿州銀行が誕生した。

その後、1948年5月に清水銀行へと改称され、1974年8月に8代頭取に就任すると、地方銀行の頭取ながら金融界で一目置かれる存在となり、1979年3月まで頭取を務め74歳で退任した。その年、公務や公共的な業務に長年尽力し優れた功績を挙げた人物を称える瑞宝章を授与されたのだが、1979年12月20日発行の広報『ふじかわ』No.221に、昭和54年度の秋の叙勲で勲四等瑞宝章を授与された際のインタビューが掲載されている。

その中で常盤稔は、昭和天皇より「永年社会のために尽くしてくれてありがとう。今後も健康に注意し、社会に貢献してください」とのお言葉を賜ったが、もう74歳なので、これからは時間に制約されず自由奔放な生活をしたいと思っている…と胸の内を明かしていた。

だがそれから1年4か月後の1981年4月21日に、常盤稔は永眠している。最後まで常盤家当主として、岩淵の名家として、地元に貢献しつつ誇りある人生を全うしたという。

そしてこの常盤稔こそが、女優の常盤貴子さんの祖父であり、ご次男が常盤貴子さんのお父様にあたる。常盤家住宅は前述のように富士市に寄贈されたが、常盤家当主を継いだご長男家族が、今も近くで常盤家住宅を見守っている。

常盤貴子さんが懐かしんだお庭

常盤貴子さんと言えば、1995年放送のドラマ『愛していると言ってくれ』や2000年放送のドラマ『ビューティフルライフ』で高視聴率とともに社会現象まで巻き起こした女優さんで、2015年放送のNHK連続テレビ小説『まれ』での縁より2024年の能登半島地震やその後の豪雨災害時には自らボランティア活動に参加し、その経験より防災士の資格まで取得し、能登に足を運びながら現在も復興支援を続けている女優さんだ。

頭が下がる思いで、個人的にも親近感のある大好きな女優さんなのだが、この「小休本陣常盤家住宅」がお父様のご実家だということは前述したが、横浜で生まれ小学4年生まで横浜で育ち、父親の転勤により高校1年生までは兵庫の西宮で学生生活を送り、また横浜へ戻ってきたという生い立ちの彼女にとって、お父様のご実家だった静岡のこの家は、田舎のような存在だったようだ。

子供の頃に毎年のように遊びに来ていただけでなく、デビュー後にも足を運んでおり、庭を臨むこの広縁に座り昔を懐かしみながら写真撮影も行ったという。

そんな縁側に座りお庭を眺めていると、ふと縁側続きの便所に目が行った。庭に出て振り返って眺めて見ると、なんか昔懐かしい『8時だョ!全員集合』のドリフのコントセットを思い出し、思わずにやけてしまった…

道行く人々を見守ってきたイヌマキ!

「小休本陣常盤家住宅」が建つ岩淵は、2008年11月1日に富士市に編入合併されるまでは富士川町だった。静岡県から富士川町の名が無くなるのを待っていたかのように、その1年4か月後には山梨県に現在の富士川町が誕生するのだが、その話はさておき、明治100年記念事業として昭和時代の1968年11月3日に、旧富士川町では "槙" を町の木に "芙蓉" を町の花に制定していた。

一方、この岩淵の名家の庭に植わるイヌマキはと言うと、江戸時代の1707年に東海道の付け替えが行われた当初から植えられ岩淵の発展を見守ってきた木とされ、地元では "本陣の槙" として親しまれていたことから、正式な制定理由にはその名は登場しないものの、少なからず町の木の制定に影響を与えたと思われる。

ちなみに合併後の富士市の市民の木は "クスノキ" で、市民の花は "バラ" となっている。

そんな常盤家のイヌマキは、根回り7m 目通り4.7m 樹高10mと地域で最も古い槙で、1983年10月5日に旧富士川町の天然記念物に指定されていたが、平成時代の2011年12月22日に『常盤家のイヌマキ』として改めて富士市の天然記念物に指定されている。縁側から眺めた時には、その存在も樹形も特に気にならなかったが、通りから塀越しに眺めるイヌマキの姿は実に美しい。

また表通りとなる旧東海道を南側より歩いて来た際には、木々が重なることからそう存在感は感じられないが、北側からだと全く印象が異なり、一段と大きく堂々たる姿に見える。

今ではすっかり街道の様相も変わり道行く人も車もほとんどなく、かつての東海道の賑わいは皆無だが、今も昔もこれからも『常盤家のイヌマキ』は岩淵の町を見守り続けて行くことだろう。

国の登録有形文化財だよ!

常盤貴子さんのお父様のご実家で『常盤家住宅主屋』として1998年9月2日に国の登録有形文化財に指定されているよ!

部屋の間仕切りがオモシロいよ!

初心者でもわかりやすいバリエーション豊かな建具の違いに注目しながら見学してみよう!

常盤家のイヌマキに注目!

富士市の天然記念物で、お庭からよりも通りから塀越しに眺めた方が絵になる木だよ!

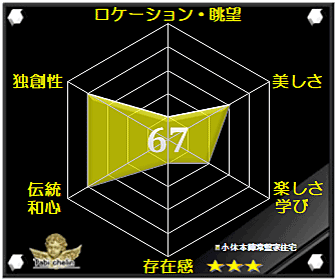

小休本陣常盤家住宅 の 魅力

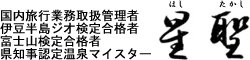

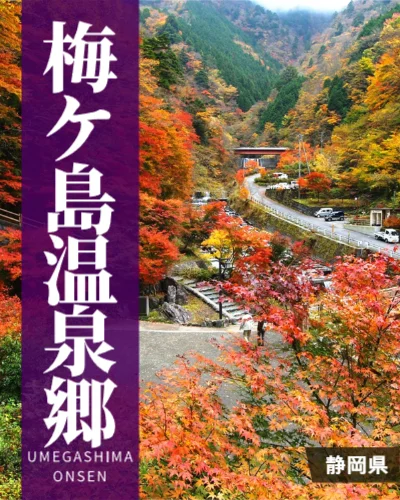

小休本陣常盤家住宅 周辺の 温泉地‼

小休本陣常盤家住宅 の おすすめ時期

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

小休本陣常盤家住宅 の 基本情報

| 名称 | 小休本陣常盤家住宅 |

|---|---|

| 読み方 | こやすみほんじん ときわけじゅうたく |

| 英訳 | Koyasumi Honjin Tokiwa Residence |

| 郵便番号 | 〒421-3305 |

| 所在地 | 富士市岩淵455 |

| 駐車場 | なし ※富士川民俗資料館を利用 |

| お問合せ | 0545-21-3380(富士市立博物館) |

| するナビ | 富士川の観光スポット |

| 参考HP | 富士市立博物館 |

| アクセス | 現在地 からの ルート と 所要時間‼ |

| 登録・指定 | 国の登録有形文化財 富士市指定天然記念物(常盤家のイヌマキ) |

| 選定・表彰 |

Instagram

Instagram Threads

Threads X.com

X.com