富士川楽座とは?

静岡県富士市の富士川エリアにある、富士川越しに富士山を望む絶好のロケーションに建つ、2000年3月27日にグランドオープンした静岡県で11番目となる 道の駅。

日本初のオープン型 ハイウェイオアシス として、東名高速道路の上り線の富士川サービスエリアと、県道の両方からアクセスできる。

フードコートや産直市場・お土産処といった単なる道の駅に留まらず、館内には大平貴之氏のMEGASTARを要するプラネタリウム「わいわい劇場」や「体験館どんぶら」などがある。

富士川楽座 の 広告

富士川楽座 の 見どころ

東名高速にある道の駅!?

日本三大急流として知られる富士川。その富士川越しに富士山を望む絶好のロケーションを誇る地に、20世紀最後の年となる2000年3月27日に誕生したのが、この道の駅「富士川楽座」だ。日本で最初のオープン型ハイウェイオアシスで、東名高速道路の上り線の富士川SAと県道10号 富士川身延線の両方からアクセスできる。

旧富士川町となる富士川エリアはオモシロい所で、平成の大合併により静岡県の中部エリアにありながら、生活圏を重視して川を隔てた東部エリアの富士市と合併した。県外から観光で訪れる方には全く関係ない話なのだが、その結果どこか飛び地のような感覚となり、同じ富士市でも富士川を境に東京電力の50Hzと中部電力の60Hzに供給電力が分かれる。

今でも単機能電子レンジなどは専用ヘルツのものがあり、異なるヘルツで使用すると故障したり火災の原因になったりするのだが、気をつけないと街の大型量販店で買った電子レンジが家で使えない…なんてことが起こりうるのが富士川だ。

日本初!二刀流ハイウェイオアシス

それはさておき、この「富士川楽座」が出来る前の東名高速富士川SAは、上下線が一緒という今では珍しい形態のサービスエリアで、上り線のSAも反対側の下り線にあった。下り線のSAは、後に『夜景100選』に選ばれるなど眼前が開けていて富士の市街地が一望できる人気のスポットだったのだが、一方上り線側はというと辺り一面にみかん畑が広がっていた。

それ以前の明治・大正期はというと、吉津川が流れるこの辺りには"吉津離邸"と言われた芳野庵が建っていて、そこに広さ約1000㎡ほどの貯水池があり、今もある旧田中光顕岩淵別荘と言われる古谿荘の水源地となっていた。

そんな中、平成時代の1996年、当時の建設省のハイウェイオアシス構想「SA・PAを活用した地域拠点整備事業」の下、旧富士川町と日本道路公団がタッグを組み平成8年8月8日という8並びの縁起の良い日に許認可を受けると、1998年9月24日に富士川まちづくり株式会社が設立された。

そして1998年7月より造成工事が始まり、11月20日に起工式が行われると、翌1999年8月27日には"道の駅"として正式に登録され、12月6日に建物の引渡式が行われた。

こうして誕生したのが道の駅「富士川楽座」なのだが、2000年の3月21日に完成式典が行われると、翌22日~26日まで地元の人々向けに内覧会が行われ、26日には春風亭昇太師匠も一日駅長を勤めた。

そして3月27日に、高速道路と一般道の両方からアクセスできる日本初!ハイブリッド型ハイウェイオアシスとして、華々しくグランドオープンした。令和の時代なら"二刀流ハイウェイオアシス"といった感じ!?なのだが、これを機に全国に続々とオープン型のハイウェイオアシスが造られるようになった。

道の駅「富士川楽座」の営業初日の入場者数は、実に15,006人を記録したという。ちなみに全国のレジャー施設で一日平均入場者数が15,000人以上なのは、東京ディズニーリゾートやユニバーサル・スタジオ・ジャパンぐらいで、1万人を超えたらオバケ施設と言える。

日本一の集客数を誇った道の駅!

営業初年度に286万人を集客して船出した「富士川楽座」だが、追い風も吹けば逆風もあるわけで、ここまでの道のりは決して順風満帆だったわけではない。

富士川スマートICが導入され、あのリーマンショック後の経済対策の"どこまで行っても1000円!"はまさに特需となり、2010年4月放送の『ガイアの夜明け』では、"日本一の集客数を誇る道の駅"として紹介され、素通りできないサービスエリアとなった。

だが経済対策が終了した翌2012年4月に新東名高速が開通し、東名高速は支流化され大きく人流が変わり、年間来館者はピークの398万人から260万人へと100万人単位で激減した。

その後、2013年6月26日の富士山の世界文化遺産登録や、2017年2月23日には大観覧車フジスカイビューの登場などにより徐々に回復するも、コロナ禍で休眠状態のどん底を味わった。

新たな試みとして「富士川楽座 ヤフー店」を開設したり地元の方々に助けられながら、2004年の累計1000万人より着実に来館者数を伸ばして行き、2023年7月には8000万人を達成した。2025年3月27日には開館25周年を迎え、さらに1億人を目指して今日も営業を続けている。

道の駅「富士川楽座」

県道からの眺めは、およそ道の駅とは思えない規模とインパクトのあるデザインとなっている「富士川楽座」だが、2025年7月現在、主に下記のような施設がある。館内施設や名称は時代とともに変化しているので、訪れる際には公式HPで確認してほしい。

●4F

・プラネタリウム「わいわい劇場」

・展望ラウンジ

・Cafe 富士山のめぐみ

・富士山のめぐみ本舗

・フジヤマギャラリー

・パノラマレストラン駿河路(団体客)

●3F

・富士山フードコートテラス

・富士山麓のお土産処サンロク

・タリーズコーヒー

・うまいっ処

・ふじのくに楽座市場

・ふるさと納税自動販売機

●2F

・体験館どんぶら

・戸塚洋二ニュートリノ館

●1F

・富士川楽座旅行センター

・富士市観光案内所

・レンタサイクル

といったところだ。一人でも家族でも団体でも誰でも気軽に立ち寄れる施設で、運転に疲れたお父さんも一服でき、子供たちは大騒ぎの一風変わった楽しい施設だ。

高速側にも一般道側にも駐車場はたっぷり!

県道からアクセスできる駐車場は、北側に2012年4月28日に完成した立体駐車場(小型210)、南側に第一駐車場(小型10・大型4・身障者2)、東側に第二駐車場(小型37・大型5・身障者2)がある。ぷらっとパーク(小型73台・障者用2台)を含めると、小型だけでも330台となる。

一方東名高速からのアクセスは、EXPASA富士川(小型214・大型39)の駐車場を利用することとなるのだが、大型との兼用スペースも数えると小型は218台となる。2013年12月21日よりNEXCO中日本では、上り線の富士川SAを"EXPASA富士川"として区別している。

また1階には山梨交通の路線バスの停留所もあり、3階の富士川SAにある東名ハイウェイバスからの乗り換えも可能で、クルマでなくともアクセス可能だ。

ちなみに1969年6月10日に東名ハイウェイバスが運行開始となったのだが、富士川SAに開設されたバス停の標識が "ふじがわ" となっていて、旧富士川町が日本道路公団に抗議するということがあったらしい。茨城を "いばらぎ" と言ってしまうのと同じ感じだ…

「富士川楽座」の仰天の歴史!?

そんな「富士川楽座」なのだが、今となっては仰天の歴史なのだが、実は計画時の仮称は「富士川・川の科学館」で、"ウォーターワールド整備事業"として4階の「バーチャリウムシアター」と2階の自由体験型の「川の科学館」とが双璧を成すウリとなっていた。

「バーチャリウムシアター」は、激流を旅する冒険者として迫力ある映像に合わせてコントローラーとなるオールを漕ぎ、演出として霧を噴霧したり風を吹かせたりしながら世界の河川を巡る疑似体験ができるアトラクションだった。

仮称「川の科学館」の方はというと、水をテーマにした体験館で、①ウォーター・サイクル(水の循環) ②ウォーター・パル(河辺の仲間たち) ③ウォーター・イリュージョン(水の幻想) ④ウォーター・ワークス(水の仕事) ⑤ウォーター・アクセス(富士川インフォメーション) という完結型の5つのエリアに分かれ、富士川の環境や自然、水とのかかわりを遊びながら楽しく学ぶ、ちょっと変わった施設だった。

地元広報誌でも『小さな町の大きな夢 ウォーターワールドツアー』として、毎月のように特集記事が組まれるくらい、"ウォーターワールド"という言葉が飛び交っていたのだが…

「川の科学館」はどこへ消えた!?

「富士川楽座」の名称は、立地する流域の"富士川"と、多くの方が想起する織田信長で知られる"楽市楽座"に由来する。行き交う人々に楽しみやもてなしを提供しリラックスして楽しめる場所であるとともに、全国に向けて情報発信を行う役割を担う…と、公式にはアナウンスされている。

誤解のないように先に申しておくが、私は当時も今も「富士川楽座」で良かったと思っている。だが当初旧富士川町が想定していた「川の科学館」のイメージとは大きくかけ離れている上に、その過程で釈然としない一般公募もあった。

1999年1月29日~2月26日まで官製ハガキにより名前の公募が行われた。賞金3万円と(仮称)川の科学館・バーチャリウムシアターの年間パスポートを懸けた応募要項には、応募作品は"ウォーターワールド整備事業に関わる施設のイメージを表す名前"とされた。

募集期間が終わってもなかなか発表が無い折り4月26日に発表会が行われたのだが、札幌~鹿児島まで町内外から1100件もの応募があった中、結局選ばれたのは一般公募ではなく制作会社からの提案にあったデザイナー作品だった。

応募要項には、制作会社3社の提案を加えて審査するとは書かれていなかった上に、決まった「富士川楽座」の名称と「川の科学館」とのイメージギャップで微妙な雰囲気となり、口にはしなくとも、初めから結果ありきだったの? パッとせず急遽制作会社の提案を含めたの?など、頭に?マークが付く発表会となった。

肝入りの2階の「川の科学館」は「富士川体験館どんぶら」となり、4階のバーチャリウムシアターは「わいわい劇場」となり、その他のフジヤマギャラリーの「あっぱれ回廊」、物販施設の「まるとく市場」、フードコートの「まるせん食堂」、屋台の「うまいっ処」の名称も、すべて一般公募作品ではなかった。

一般公募作品の「ジャバジャバ富士川」「メダカの学校」「富士川カッパ村」「水水はかせの研究所」はソフト事業の名称に使うとのことだったが、どこか苦しさが感じられ、その後どこで使われたのか今となってはわからない。どれも応募要項にあった"ウォーターワールド"の水の循環や生態系などを意識した作品だったのに対して、「富士川楽座」の富士川は流域名であり、これが「川の科学館」の延長線上にあるのかについても?が付いた。

真相は不明だが、そこには「川の科学館」を造りたかった行政側と、集客力を考え施設を維持しなければいけない運営サイドとの攻防も見え隠れした。ただマーケティング的にも「富士川楽座」には振り幅があるが「川の科学館」には逃げ場が無いので、もし「川の科学館」的な名称の施設だったらどうなっていたか…と考えると、ゾッとしたりもする。

今となっては「川の科学館」的なものはパネル展示を残すくらいでほぼほぼ無く、4階もプラネタリウムへと舵を切っており、仮にTDLのアトラクションがあったとしてもあの規模では難しかったと思う。いっそのこと高速を降りずにリアルに富士川のラフティングや川下りが楽しめれば…などと思ったりもしたが、現実的には難しい。

そして前述の広報「ふじかわ」の『小さな町の大きな夢 ウォーターワールドツアー』の記事はというと、名称決定後は「川の科学館」のイメージから離れていった…

体験館どんぶら & 戸塚洋二ニュートリノ館

肝入りだった2階の「富士川体験館どんぶら」は、名称こそ「体験館どんぶら」とあまり変わっていないが、展示内容は大幅に子供ウケするものへとシフトしている。なかなか下へは行かないもので、実質メイン玄関となる3階からの動線の悪さをモロに受けた施設とも言える。

"富士川"が付いていたことでもわかるように、当初は「川の科学館」として水をテーマにした体験館となっていたが、紆余曲折を経て現在は面影を残しつつ企画展と体験型の実験教室を主とした施設となっている。公式HPで現在何が行われているかを確認してから訪れよう。

そして入口正面にあった⑤ウォーター・アクセス(富士川インフォメーション)の所が、2016年12月より「戸塚洋二ニュートリノ館」となっている。富士市で最初の名誉市民で、1942年3月6日に富士岡に生まれ、2008年7月10日に志半ばでガンで永眠したニュートリノ物理学の発展に貢献した戸塚洋二(敬称略)の功績を称える施設だ。

東京大学特別栄誉教授で文化功労者や文化勲章を受賞し、東京大学宇宙線研究所長をも歴任した人物なのだが、"戸塚洋二"の名前は知らなくとも、"スーパーカミオカンデ"という言葉を知る人は多いだろう。

2002年にノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊(敬称略)の愛弟子で、後を継ぎスーパーカミオカンデの建設を主導し、物理学や天文学の分野で歴史的な発見を成した人物で、没後に功績を称え創設された戸塚洋二賞を最初に受賞した後輩の梶田隆章氏が、2015年にノーベル物理学賞を受賞したことから、もし生きていれば間違いなくノーベル賞を受賞したと言われる人物だ。

正直、展示内容は私の頭ではなかなか理解できない部分も多かったが、地元静岡に戸塚洋二という人間が存在したことを知る良い機会になったとともに、このコーナーが子供たちが科学に興味を持つキッカケになれば…と思う。

大平さんの"MEGASTAR"がココに‼

かつてドームシアターとして直径14mのドームスクリーンに、自然と環境をテーマにした作品が上映されていた4階の「わいわい劇場」は、2010年に「MEGASTAR」がやってきてプラネタリウムへと進化した。

私が「MEGASTAR」を生み出した大平貴之氏を知ったのは、2005年8月26日に放送されたディズニーとの共同制作ドラマ『星に願いを ~七畳間で生まれた410万の星~』だった。2003年に出版された自伝の『プラネタリウムを作りました。』をもとにしたドラマだったのだが、KinKi Kidsの堂本剛さんが大平さん役を演じ、藤木直人さんや優香さんが出演していた。

大平氏は"人間は可能は証明できるが、不可能は証明できない"という言葉通りに、小学生の時からプラネタリウムを自作し、今まで実現不可能と言われたリアルな夜空を映し出すプラネタリウムの製作に取り組み見事成功させ、さらに澄み渡った山の頂から見上げるような満天の星空を忠実に再現すべく徹底的にリアルさを追求する中で、1998年に従来の100倍以上の星を映し出す「MEGASTAR」を誕生させた。

そんな「MEGASTAR」が「富士川楽座」にやってきたと聞き、初めて生で体験した私はその星の数に驚いた。素人目でもハッキリと違いがわかるレベルで、しかも中心に置かれた「MEGASTAR」は静かでコンパクトでおまけに玉虫色に輝いていてとても美しく感じられた。

2010年に「わいわい劇場」に導入された光学式投影機は、"世界で最も先進的なプラネタリウム"としてギネス世界記録に認定された「MEGASTAR-ⅡB」で、その後2018年7月14日のリニューアルでは、バージョンアップされた最大2000万個の星を映し出す「MEGASTAR-ⅡA」と、アニメやCG映像などを投影する4Kプロジェクターが導入された。

そして開館25周年を迎えた2025年7月12日には、4Kプロジェクター2台を重ねて映写するダブルスタック投影を採用し、今までにない明るさと鮮明な映像が投影可能となっただけでなく5.1chサラウンドシステムを採用し、立体的な音響による没入感や臨場感が飛躍的に向上した。

直径14mの傾斜型ドームなのがチョッピリ惜しまれるが、「MEGASTAR」入門には最適かつ充分すぎるプラネタリウムなわけで、ここで「MEGASTAR」に惚れ込んだ方は是非「MEGASTAR-Ⅲ FUSION」がある「かわさき宙と緑の科学館」や、直径22mの大型ドームの「日立シビックセンター」などへ足を運んでいただきたい。

またお家で楽しみたい方は、大平貴之氏が手掛けた「HOMESTAR」をおすすめする。

展望ラウンジ & Cafe富士山のめぐみ

歌川広重の『東海道五拾三次』の蒲原と言えば、最高傑作と言われる保永堂版の『蒲原 夜之雪』が有名だが、その行書版には岩淵から望む富士川越しの富士山が描かれている。「富士川楽座」より600mほど南のかつての渡船場に渡船上り場 常夜燈が残るのだが、そこから東海道を少し南下した辺りからの眺めと言われている。

深い編笠を被った2人の虚無僧と、法華経を66回写経したものを一部づつ霊場に奉納してまわる巡礼者の六十六部が描かれており、背中の厨子の仏像を拝んでもらい米銭頂くこともしていた。広重の浮世絵に興味がある方は、是非「東海道広重美術館」へ足を運んでほしい。

そんな広重と同じ富士川越しの富士山の眺望が楽しめるのが4階にある「展望ラウンジ」で、その入口には2004年3月にオープンした富士山のミネラルウォーターを使用したコーヒーとケーキセットが人気の「Cafe 富士山のめぐみ」がある。

当初はいかにもラウンジという感じのゆったりとした木調のソファが窓に向かって並んでいたのだが、2018年4月にソファからカフェらしいテーブルと椅子が並ぶ席へとリニューアルされた。

個人的には穴場だった頃のあの贅沢な空間が心地良く懐かしいのだが、カフェとして多くの人が足を運ぶようになった現在では、こちらのスタイルの方があっているのだろう。是非、富士山を眺めながらゆっくりとコーヒーを味わっていただきたい。

静岡名物が大集合!

東名高速と直結する3階の当初「まるとく市場」だった所が、2019年3月にリニューアルされ「富士山麓のお土産処サンロク」となっており、写真左手奥にあったマクドナルドは、タリーズコーヒーになっている。

名前はどうであれ基本的には定番の「こっこ」や「うなぎパイ」などのお菓子と、干物・桜えび・しらす・金目鯛・ワサビ漬け・静岡おでんなど、静岡名物や静岡が誇る特産品が並ぶお土産屋さんだ。

東京への帰り道に、お友達や会社の同僚、帰りを待つ家族へのお土産に迷ったら、是非ココで!

ふじのくに楽座市場

富士川SAとつながる3階の屋外スペースに、地元の契約農家から毎日届く新鮮な農産品や季節の花木が並ぶ地場産品売り場がある。富士市内にはJAの産直市場がいくつもあるのだが、それでもここを目当てに訪れる地元民も多い。

「富士川楽座」がオープンした当初はここには何も無かったのだが、2005年3月に上の写真の「ふれあい産品市場」が誕生した。そして2015年7月にリニューアルされたタイミングで、名称も「ふじのくに楽座市場」に変更となり、今に至っている。

静岡名物が並ぶ観光化された本館の「富士山麓のお土産処サンロク」とは違って、より富士川の日常が感じられる品が並ぶので、見聞を広めるためにも地元の空気が感じられる「ふじのくに楽座市場」をのぞいてみてほしい。

大観覧車 Fuji Sky View

そしてその先に、2017年2月23日に誕生した「大観覧車 Fuji Sky View」がある。よくその下にあるドッグランとともに「富士川楽座」の施設として紹介されているが、正式にはEXPASA富士川の施設となる。混同している人が多いということは、ハイウェイオアシスとして「富士川楽座」と富士川SAの融合がうまくいっているということだ。

大観覧車については「大観覧車フジスカイビュー」のページを読んでいただくとして、目立たないことから素通りする人がほとんどだが、その手前に穴場の合格祈願スポットとなっている「貫通石」があり、すぐ裏手に2019年2月に富士山モニュメント「にこふじ」が誕生し、2024年6月にはポケモンマンホール「ポケふた」も設置されている。

帰り際にもう一度"富士山"を!

「富士川楽座」を満喫してクルマに戻る際には、もう一度振り返って富士山を眺めてみよう!

富士山の天気は時に急変し、離れて眺めていても刻々と変化して行くのがわかるほどで、ちょっとした間に不思議な雲がかかっていることもある。中でも笠雲が有名で、レンズ笠・二蓋笠・離れ笠・割れ笠・横筋笠・前掛笠・末広笠・尾引笠…など、知れば知るほどその種類の多さに驚く。

さぁ、今日はどんな笠雲が観られるかな?

二刀流!ハイウェイオアシス

高速道路からも一般道からもアクセスできる、SAと道の駅が一体化した日本初のオープン型ハイウェイオアシスだよ!

"MEGASTAR"を体感しよう!

4階のプラネタリウム「わいわい劇場」で、大平貴之氏が手掛けたMEGASTARの星空が観られるよ!

広重も描いた富士山の絶景!

いつの時代も変わらずあるのは"富士山の絶景"だ!夜景なら下り線だが、富士山は上り線だ!

富士川楽座 の 魅力

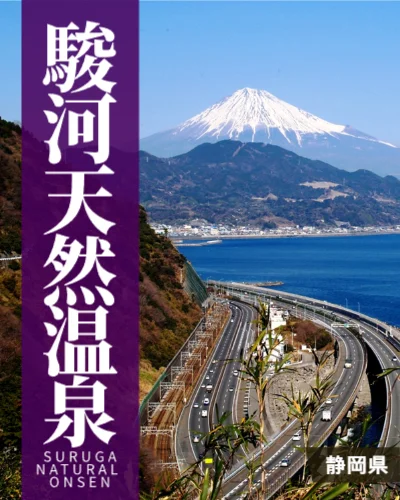

富士川楽座 周辺の 温泉地‼

富士川楽座 の おすすめ時期

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

富士川楽座 の 基本情報

| 名称 | 富士川楽座 |

|---|---|

| 読み方 | ふじかわらくざ |

| 英訳 | Fujikawa Rakuza |

| 郵便番号 | 〒421-3305 |

| 所在地 | 富士市岩淵1488-1 |

| 駐車場 | あり |

| お問合せ | 0545-84-5555 |

| するナビ | 富士川の観光スポット 静岡県の道の駅 |

| 公式HP | 富士川楽座 |

| 公式ストア | 富士川楽座 ヤフー店 |

| アクセス | 現在地 からの ルート と 所要時間‼ |

| 登録・指定 | |

| 選定・表彰 |

Instagram

Instagram Threads

Threads X.com

X.com