妙松寺とは?

静岡県富士市北松野にある、山号を「法王山」と称し、十界大曼荼羅を御本尊とする古刹で、丹塗りの「山門」と参道の両脇に植わる "夫婦桜の木" で知られる、日蓮宗系の顕本法華宗より独立した単立寺院。

南北朝時代の1389年に、京都で室町幕府3代将軍 足利義満に仕えていた荻氏誉が、駿河国松野荘の初代領主となり開基、京都の妙満寺の日什を招き開山したのがその始まり。以後、荻氏の菩提寺となる。

その後、戦国時代の1555年に、宇佐美善左衛門が土地を寄進し現在地に移り今に至る。

妙松寺 の 広告

妙松寺 の 見どころ

高台に建つ法王山妙松寺!

室町時代前期のいわゆる南北朝時代の1389年(康応元年)に、京都で室町幕府3代将軍 足利義満に仕えていた紀州武田の一族だった荻氏誉(荻次郎左衛門尉氏誉)が、国人として駿河国松野荘の初代領主となった。

荻氏誉は赴任すると、北松野を見渡せる要衝の地に館を構えた。約100m四方を石垣で囲みその上に竹を植え、東に曲り松のある表門、北に裏門、北西に竹添稲荷社を南西にも稲荷社を祀るという、それはそれは幕府に仕え京都より下向した領主らしい屋敷だったという。

そして新居を構え新天地にようやく馴染みだした頃、京都在住の折より妙満寺を開山し日什門流を興した日什に帰依していたことから、日什を館に招いた。

その折、日什は松野の人々に深く信仰されていた愛染明王が自らを当地に招いた…として、愛染堂で供養を行った。この時、後に"招きの愛染"と呼ばれ出すほどの人々の信仰心を目の当たりにした荻氏誉は、自らが開基、日什を開山として菩提寺となる妙松寺を北松野の大北のおがみ橋付近(北松野字尾屋敷)に創建した。これがこの寺の始まりだ。

その後、戦国時代の1555年(弘治元年)に、宇佐美善左衛門が屋敷のあった現在の寺領となる高台の土地を寄進したことから、当地に移り今に至る。

尚、日什を開祖とする日什門流は、明治時代の1898年に顕本法華宗となり、京都の妙満寺は顕本法華宗の総本山となっているが、妙松寺は離脱し独立した単立寺院となっている。

現在の妙松寺の山号は「法王山」で、十界大曼荼羅を御本尊とする。

石段下の境内入口には、江戸時代の1662年(寛保2年)に造られた"南無妙法蓮華経"と刻まれた題目塔が建つ。また右手にも一見お墓のような1831年(天保2年)に造られた題目塔と石燈籠が建つ。

立派な石段が続く妙松寺の参道!

題目塔が建つ参道入口から石段を上り始めると、参道脇の左手に一際目を引くエドヒガンザクラがポツンと植わっていて、訪れる者を出迎えてくれる。

右側が寂しく感じるほどなかなか立派な古木で、ポツンという言葉のイメージとは異なる感じなのだが、参道に迫り出すように咲いていて実に美しい。

西行の『山家集』の春113に、「春風の 花の吹雪に 埋まれて 行きもやられぬ 志賀の山道」という短歌がある。春風で舞う花吹雪があまりにも凄くて前が見えず、先に進むことすら出来ない…という、桜吹雪が舞う散り際の情景を詠んだ歌だ。

エドヒガンザクラの下まで来ると、花吹雪で前が見えず進めないということはないのだが、まるで敷き詰めたかのように参道一面にきれいに桜の花びらが広がっていて、この上を歩いてよいものか…と、思わず足が止まった。

良寛の辞世の句に「散る桜 残る桜も 散る桜」とあるが、どこか儚いイメージが多い桜の花びらだが、この石段に散った桜は美しく輝いており、そんな儚さは微塵も感じられない。

さらに石段を上って行くと、右手に"合掌院"と刻まれた石柱が見える。今は立派な石垣だけしか残されていないが、かつてはこの参道の両脇に「大乗坊」「本光坊」「合掌院」などの支院が並んでいたという。

時代の変遷とともに寺領を大きく減らし、昔の境内の姿が想像できぬお寺が多い中、妙松寺は比較的往時のスケール感が味わえるお寺となっている。

開花が早い"夫婦桜の木"

山門近くまで石段を上ってくると、参道の両脇に2本の桜の古木が見える。これが妙松寺の"夫婦桜の木"だ。妙松寺で一番と言っていいほど、威風堂々とした絵になる光景が広がっている。だが満開時の光景を拝むのは、遠路訪れる者にとってはなかなか難しい。

"夫婦桜の木"の開花時期は、例年エドヒガンザクラやソメイヨシノとズレることが多いのだが、これが10日くらい早い時もあれば遅い年もあり、昨今の地球温暖化や異常気象の影響もあってか開花時期が全く読めない。

かれこれ10年以上前に、"その年の気候にもよるけど、ソメイヨシノよりも10日~2週間早い3月15日~20日頃が一つの目安だよ!"と聞いていたが、それからなかなかタイミングが合わず、未だに満開の夫婦桜に巡り合えていない。異常気象も常態化してきて、もはや当てにならない情報となったようだ。

こちらの写真が、"夫婦桜の木"の木札が立っている参道の左側に立つ桜の古木だ。推定樹齢300年とも400年とも言われているが、調査したもののわからなかったという。それどころかヤマザクラでもエドヒガンでもなく雑種で、なんという桜かもわかっていないという。

向かいの参道右手の古木も、これまた力強く複雑な幹の形状をしており、寿命が60~80年のソメイヨシノとは大違いだ。ここだけ見るとかなり傷んでいるようにも見えるが、次々に若木も育っていったようで、樹齢の異なる桜が一本桜のように咲いている感じだ。

"夫婦桜の木"は樹勢はよく毎年美しい花を咲かせているというが、私はまだ満開の桜にはお目にかかれていない…

鐘楼門となっている山門!

妙松寺で最も印象的な建物となっているのが、この二層からなる朱色が映える山門だ。江戸時代の天保年間(1830年~1844年)の建築とされ、もともとは茅や藁による草葺きだったが、昭和時代の1931年に瓦葺きになったという。

間口3.16m 奥行2.95mで、地元の稲葉氏が寄進した一本もののケヤキ(欅)を主材料として建てらているという。そう聞いた時に、南松野から移築され富士川民俗資料館となっている稲葉家住宅のことが頭に浮かんだが、どうやらその稲葉家とは違うようだ。

1本のケヤキより切り出されたこの門の主体材は、35cm角の本柱が4本、28cm角が2本、18.5cm角が2本、そして本柱との間の17cm角の間柱が2本となる。また両扉もケヤキの一枚板となっており、間柱との間にくぐり戸があり、片側に2階への階段が設けられている。

山門左手の石垣の上には、『御開山日什大正師直建之霊場』と刻まれた、平成時代の第31世日晴の代の1990年11月15日に建てられた霊場標が建つ。その背後には袖塀が廻っている。

この袖塀は、震度6~7の非常に大きな揺れに襲われたとされる1854年に発生した安政東海地震により倒壊したため、両袖とも補修されている。ちなみにこの安政東海地震は、安政江戸地震と安政南海地震とともに"安政の大地震"と言われ、ディアナ号が大破したのも、薩埵峠の下に陸地が出来たのもこの地震によるものだ。

石段を上りきった山門手前の左右に、お墓参りにも利用できる駐車場がある。車であれば足の不自由な方や体力に自信が無い方でも、石段を上らずにここまでは辿り着ける。

逆に石段下の参道入口には一切駐車場は無いので、いくら車通りが少ないからといって路駐はしないようにお願いしたい。

山門をくぐり振り返るまでは気づかなかったが、頭上に鐘楼が見える。一見ただの楼門かと思っていたが、どうやら1階が通行門で2階が鐘撞堂となっている、いわゆる鐘楼門のようだ。

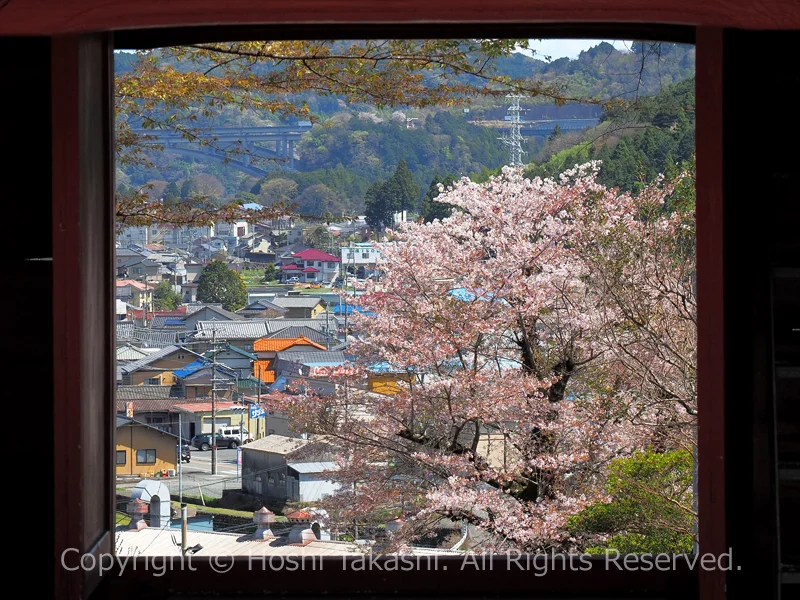

山門手前からは奥に本堂が伺えたが、振り返って眺める景色には石段は見えず、その先の桜と北松野の町並みが伺える。ここが高台であることを改めて認識させられる美しい景色だ。

シックな装い!?の妙松寺本堂

山門とは対照的に落ち着いた雰囲気の銅板葺きの本堂だ。"端正な趣の本堂"とか"静穏な品格を湛えた本堂"とか、どんな表現がピッタリなのかぁ~と思ったが、一番不適切なファッション用語の"シックな装い"が一番合う感じがした。

江戸時代の文政年間(1818年~1831年)に火災により焼失したが、天保年間(1831年~1844年)に再建されている。

あまり目立たず見落とされがちだが、本堂の左右には江戸時代の1661年(万治4年)と1662年(寛文2年)に建立された石燈籠が建つ。

正面からだとわかりにくかったが、かなりの奥行きがあり、パッと見で七間はある正方形に近い堂々とした佇まいを見せるお堂だ。本堂の左手には、八角形の蓮華之塔がある。

妙松寺の御本尊は日蓮宗系らしく十界大曼荼羅なのだが、このお寺には前述した"招きの愛染"と呼ばれ室町時代より地元の人々に親しまれてきた日什ゆかりの像高29.5cmの愛染明王坐像が、はたご池の西方の北松野泉水の山頂にあった愛染堂より明治34年10月に遷座されている。

拝顔することは叶わなかったが、全身は真紅に燃え口からは牙をむく忿怒相の三目一面六臂の像で、日輪を表す円光を背に頭上に獅子冠を載せ、第1手は胸前で合掌し、第2手は五鈷杵と五鈷鈴を、第3手には弓矢を持ち、宝瓶の上にある蓮華座に趺坐しているという。

機会があれば、是非とも拝んでみたい仏像だ。

頭上の彫刻に注目!

山門をくぐる時にすぐに視線が向かうほど、本堂の向拝には遠目でもわかる彫刻が施されている。誰の手によるものかはわからないが、近寄ってみると透かし彫りもあり、龍や鳳凰など素晴らしい彫刻が見られる。

獅子の木鼻などもかなり手の込んだ細工が施されているので、ただお参りするだけでなく、頭上も見上げてみてほしい。

富士山の絶景!?

旧富士川町エリアは、はたご池公園や富士川楽座など富士山の眺望スポットには事欠かないのだが、この妙松寺から望む富士山も美しい。だが雲一つない青空だったのに、石段をタラタラと上り、桜を愛で写真を撮りながら伽藍を巡っているうちに、気づけば富士山に雲がかかってしまった・・・大失態!?

かろうじて山頂だけは見えているが、冠雪していない夏場の富士山の写真では美しくないので、富士山の絶景が撮れたら写真を差し替えたいと思う。

同じような感じで芝川にある興徳寺からも富士山の絶景が拝めるのだが、微妙に角度が異なるので、宝永山の見え方に違いが出る。そこまで気になるようになったら、もはや静岡人だ!

石仏・仏塔

高台に建つ妙松寺の境内からは、石仏越しに北松野の集落が見渡せる。境内にはちょこちょこといろいろなものがあるので、探しながら巡ってみよう。

夫婦桜の木を愛でに行こう!

ソメイヨシノとは開花時期がズレるので注意!

実に絵になる鐘楼門だよ!

石段から眺める朱色が映える山門の光景は実に美しい。

富士山の絶景スポットだよ!

富士山の眺望スポットが目白押しの富士川屈指の絶景スポットだよ!

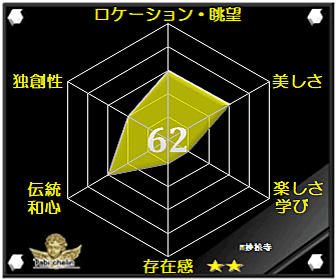

妙松寺 の 魅力

妙松寺 周辺の 温泉地‼

妙松寺 の おすすめ時期

| 1月 | 2月 | 3月お花見 | 4月お花見 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

妙松寺 の 基本情報

| 名称 | 妙松寺 |

|---|---|

| 読み方 | みょうしょうじ |

| 英訳 | Myosho-ji Temple |

| 山号 | 法王山 |

| 宗派 | 単立 |

| 郵便番号 | 〒421-3301 |

| 所在地 | 富士市北松野1184 |

| 駐車場 | あり |

| お問合せ | 0545-85-1050 |

| するナビ | 富士川の観光スポット |

| アクセス | 現在地 からの ルート と 所要時間‼ |

| 登録・指定 | ※山門が旧富士川町指定文化財だった |

| 選定・表彰 |

Instagram

Instagram Threads

Threads X.com

X.com